東大寺に行ったら

『戒壇院戒壇堂』は

絶対行くべし!

東大寺と言ったら大仏や南大門、二月堂のイメージが強いと思いますが、個人的におすすめなのが「戒壇院戒壇堂」。

このページでは戒壇院戒壇堂の簡単な歴史や、戒壇院戒壇堂がどうしておすすめなのかご紹介いたします!

ぜひ拝観の参考にしていただければと思います。

東大寺全体の見どころや拝観情報、周辺スポットなどについて知りたい場合は下記もあわせてご覧ください。

そもそも「戒壇」というのは「授戒(僧侶として正式に認められること)の場」のことをいいます。

東大寺では日本で最初に本格的な授戒式が行われ、聖武上皇や后の光明皇太后、娘の孝謙天皇ら440人余りが鑑真和上から戒を授かりました。

その時の儀式は、大仏殿の前に土壇を築いて行われました。

その後戒壇は移設され、常設の授戒場として天平勝宝7年(755年)に「戒壇院」が造営されました。

戒壇院の創建当時は金堂や講堂、廻廊、僧坊など、それこそ一つの独立した寺院のような伽藍でした。

しかし、治承4年(1180年)の南都焼き打ちによる兵火で全焼。鎌倉時代に重源上人や西迎上人によって復興されたものの、文安3年(1446年)と永禄10年(1567年)の火災でまたも焼失してしまいます。

江戸時代に入り、戒壇堂・千手堂・庫裡(くり)が再建され現在に至っています。

※現在の戒壇堂は享保17年(1732年)に再建されたもの

戒壇院戒壇堂がおすすめの理由

戒壇院戒壇堂なら貴重な四天王像が見られる!

東大寺では火災や兵火などで創建当時の建物や仏像はほとんど失われています。

しかし戒壇院戒壇堂では、東大寺に伝わる数少ない奈良時代(天平時代)の仏像、「四天王像(すべて国宝)」が見られます。

この四天王像が戒壇堂の唯一の見どころと言っても過言ではありません。

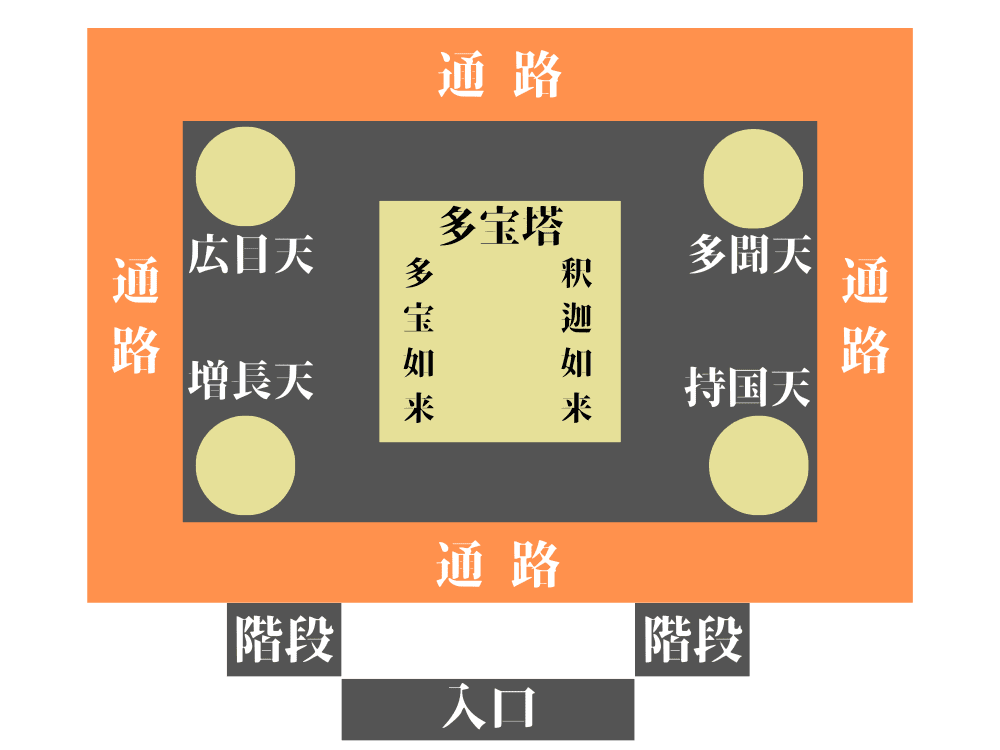

ちなみに、「四天王像」というのは下記の四体の仏像を指します。

- 持国天 (東を守護)

- 増長天 (南を守護)

- 広目天 (西を守護)

- 多聞天 (北を守護)

四体の配置の仕方も決まっており、本尊を囲む(守護する)ように四隅に配置されます。戒壇院戒壇堂の堂内は次のようになっています。

仏教では堂内は「右回り(時計回り)」することが基本で、戒壇堂内の入口から階段を上がるとちょうど持国天あたりに来ます。

そこから右回りすると「持国天→増長天→広目天→多聞天」という順番で見ていくことになります。

堂内では土足厳禁です。入口を入ると、靴を入れる用のナイロン袋を渡されます。

戒壇院戒壇堂の四天王像は一味も二味も違う!

正直言いまして、四天王像は東大寺なら三月堂(法華堂)でも見られますし、他のお寺でもよく見られるくらいメジャーな仏像です。

しかし、戒壇院戒壇堂の四天王像はただ古くて珍しいということだけではありません。

眉間のシワやほうれい線、口を真一文字に結んだ時の顔の肉付き、腰のうねりなど細かく表現されていて非常に写実的です。像の高さも160〜170cmほどで人の身長に近いので、本当は人間ではないのかとさえ感じてしまいます。

前方に位置する持国天と増長天は目を大きく開き睨みをきかせています。近くのものを寄せ付けさせないインパクトがあります。

一方、後方に位置する広目天と多聞天は目を細めて遠くのものを監視しているようです。

「動」の持国天と増長天、「静」の広目天と多聞天という対比が見事で、私自身これほど素晴らしい四天王像は見たことがありません!

ですので、東大寺に行ったらこれは絶対必見です。

残念ながら堂内は撮影禁止なので、四天王像の写真が載せられません…

ぜひ実際に行ってご覧ください

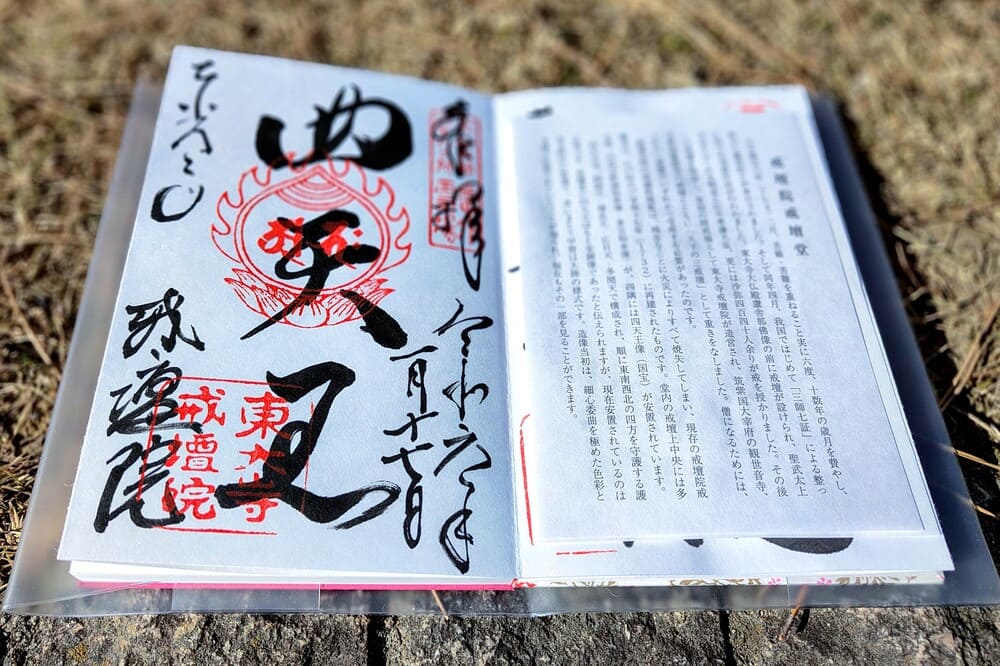

ちなみに、戒壇堂で御朱印をいただけます。やはり戒壇堂のメインである「四天王」と書いていただけます。

戒壇院戒壇堂へのアクセスと拝観情報

東大寺に行くと南大門や大仏殿がある中央部分か、二月堂や三月堂がある東側を中心に散策される方が多いかと思いますので、戒壇院戒壇堂の場所を知らない方(存在自体知らない方)も多くいらっしゃるかもしれません。

戒壇院戒壇堂は東大寺の西側にあります。東大寺の西側は他にも大仏池や正倉院などもあるので、ぜひ西側にもお立ち寄りください。

| 拝観時間 | 8:30~16:00 |

| 拝観料 | 大人(中学生以上):800円 小学生:400円 ※団体割引あり (30名以上) ※身障者割引あり |

| 所在地 | 奈良市雑司町406-1 |

| TEL | 0742-22-5511 |

| ホームページ | https://www.todaiji.or.jp/ |

| その他 | 境内に駐車場なし |

関連記事

東大寺の歴史や見どころ、周辺のおすすめスポット、アクセスについて紹介しています。

東大寺には戒壇堂以外に、法華堂というところがあります。こちらでは貴重な奈良時代の仏像をたくさん見ることができます。

よつぐ

奈良県在住(出身は大阪)の個人事業主 兼 保育士。ひょんなことから奈良に引っ越すことになり、たまたま行った長谷寺をきっかけにお寺好きになりました。奈良県出身者ではないからこその視点で、奈良の古寺の良さや奥深さをお伝えできればと思っています。