奈良古寺【東大寺】

東大寺の歴史

About History

東大寺(華厳宗大本山)は正式名称を「金光明四天王護国之寺」といい、国分寺の総本山として建立されました。

東大寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

神亀5年(728年)に聖武天皇が子・基(もとい)親王を弔うために建てた「金鐘山寺(きんしょうさんじ)」が前身。金鐘山寺はその後「金光明寺(きんこうみょうじ)」となり、金光明寺に大仏殿が建てられました。

※「東大寺」と呼ばれるようになったのは大仏殿建立ごろだと言われています。

聖武天皇の崩御後も七重塔が完成するなど、引き続き伽藍が整備されていきますが、平安時代に平家の焼き討ちによりほとんどが焼失。鎌倉時代には重源(ちょうげん)上人や栄西(えいさい/ようさい)禅師らにより復興されますが、戦国時代に三好・松永の乱で再度焼失してしまいます。

江戸時代に入って大仏の修復や、大仏殿の再建が進められ、昭和期にも大仏殿の大修理が行われました。平成10年(1998年)には世界文化遺産に登録され、国内外問わず今なお多くの観光客でにぎわっています。

東大寺の見どころ

5選+1

Highlights

東大寺にはたくさんの見どころがありますが、ここでは次の5つ+1に厳選しました。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

安定の大仏さん・大仏殿『盧遮那仏』

東大寺と言ったらやっぱり大仏さん。正式には「盧遮那仏(るしゃなぶつ)」や「毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)」といいます。

初めて見たらその大きさに圧倒されるでしょう。いや、いつ見ても圧倒されます。期待を裏切らない”安定”の大仏さんです笑

そもそも聖武天皇が大仏を造立しようと思った理由は、河内国大県郡(おおがたぐん:現在の大阪府柏原市)の知識寺で見た盧舎那仏像と、それを支える民衆の姿に魅了されたためだと言われています。

ちなみに、お釈迦さまの身長は4.8mあったとされ(バケモンやん笑)、立像なら4.8m以上、坐像なら半分の2.4m以上あると大仏と言われます。つまり、ただ大きければいいってもんではありません。東大寺の盧遮那仏は坐像で15mあるので、まごうことなき”大仏”です。

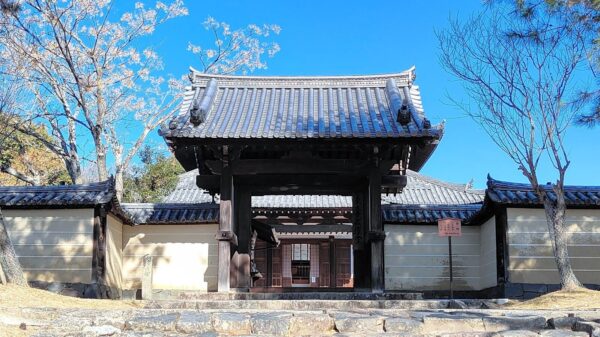

圧巻の南大門と魅力的な金剛力士像

東大寺に来たら最初に迎えてくれるのがこの南大門(写真)。写真では小さく見えるかもしれませんが、高さは約26m、横幅は約29mで、南大門を前にその大きさに圧倒されること間違いなし!

創建時のものは大風で倒壊し、その後再建されたものの平家の南都焼き打ちにより焼失。現在の南大門は鎌倉時代に重源上人によって再建されました。

そして何といっても南大門の左右に置かれている阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)の金剛力士像も見逃せません。

見た目は強面でイカツイですが、文字通り「阿吽の呼吸」であなたを優しく迎え入れてくれるツンデレなところがあります。その魅力的な曲線美と筋肉美を前に、きっとうっとりされるでしょう笑

迫力は「一」級品、名前は「二」月堂

東大寺の東の端に位置する二月堂の迫力も南大門には負けていません。「おたいまつ」や「お水取り」という名で知られる修二会(しゅにえ)が行われるところなので、大仏殿と同じくらい知名度が高い建物ではないかと思います。

二月堂の舞台からの眺めも素晴らしく、東大寺の境内をはじめ、奈良市街や生駒山も望むことができます。

ちなみに、二月堂への石段には唐草文や亀甲文など多様な文様が刻まれているのですが、なぜこのような文様が付いているのか、どういう意味を持っているのかがよくわかっていないようです(一説には華厳経の世界を表しているのではとも言われています)。

建物や景色だけでなく、ぜひ石段にも注目してみてください。

仏像の同窓会・法華堂(三月堂)

東大寺創建時の仏像はほとんどが焼失してしまっていますが、法華堂(三月堂)では奈良時代に作られた貴重な仏像が数多く見られます。

こちらの御本尊は『不空羂索(ふくうけんさく)観音菩薩立像』で、合わせた両手の間にちらっと水晶の玉が見えるのが印象的。

他には四天王像、金剛力士像、梵天と帝釈天、そして秘仏で年1回だけ見られる執金剛神(しゅこんごうじん)像の計10体。10体すべてが奈良時代のものというから貴重な光景です。長い歴史の中では皆さん同期みたいなもんなんで、さながら「我ら尊き奈良時代組」の同窓会ですね!

ライトに照らされて映る仏像の影がまた見事。ただ、1体1体が割と大きめ(高さ3〜4m)なので、この教室では皆さんやや窮屈そうにされています笑

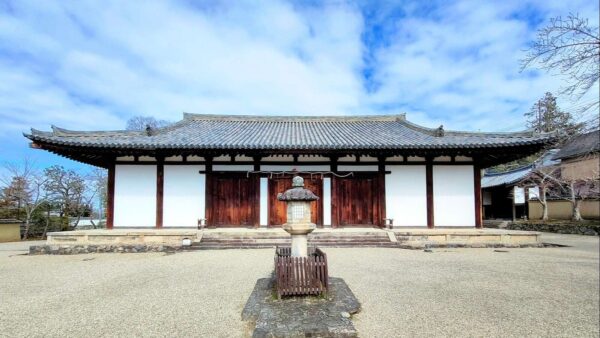

四天王像の極み・戒壇堂

法華堂以外で奈良時代の仏像が見られるもう1つのところが戒壇堂(写真)。戒壇堂ではとても人間味のある「四天王像」が見られます。

怪しい者はいないか吟味するような目をした広目天と多聞天、目を見開き睨みをきかせる持国天と増長天。「静」の広目天&多聞天に対して、「動」の持国天&増長天の対比がとてもお見事!

※同じ時代に造られた法華堂の四天王像よりも写実的です。見比べてみるのも楽しいです。

ちなみに、創建当時は「戒壇院」として、金堂や講堂、僧坊など多数のお堂がありましたが(それこそ1つのお寺のような感じの規模)、火災によりすべて焼失してしまいました。現在の戒壇堂は江戸時代に再建されたものです。

⇒戒壇堂についてはこちらでも紹介しています

食欲旺盛な鹿さん

東大寺付近のバス停に降り立つといつも感じること、それは…

「あ、ケモノのにおいがする笑」

やはり東大寺や興福寺を含む奈良公園一帯は鹿さん達がたくさんいらっしゃいますので、独特のワイルドなにおい(?)がします。

個人的な印象ですが、興福寺の近くにいる鹿さんより東大寺南大門付近にいる鹿さんの方が食欲旺盛な感じがして、心なしか鹿せんべいへの食いつきが強めです。

よく奈良の鹿は鹿せんべいを渡すときに丁寧にお辞儀をすると言われますが、あれは「ええから早よよこさんかい!」という催促の行動と言われています。ですので、あまりじらすのは危険です。

ぐるっと東大寺

Around Todaiji

東大寺の境内にはまだまだ注目してほしいスポットや展示物があります。

たくさんありますが、ここでは厳選してご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は2時間くらいです

鏡池

南大門を突き進んで行くと「鏡池」があります。名前の由来は、この池にある小島が手鏡のような形をしているからだとか。水面に中門や大仏殿が鏡のように映って見えるのが印象的です。

東大寺中門

鏡池の横を進んで行くと見えてくるのが中門で、この門の奥が大仏殿です(通常時はここからは入れません)。門の中の左側には持国天、右側には兜跋(とばつ)毘沙門天が安置されています。

八角灯籠

こちらの灯籠は大仏殿のすぐ前にあります。東大寺創建時よりあるもので非常に貴重な灯籠です。画像では小さく見えますが、実際には4.6mもあるのでかなり大きな灯籠です。

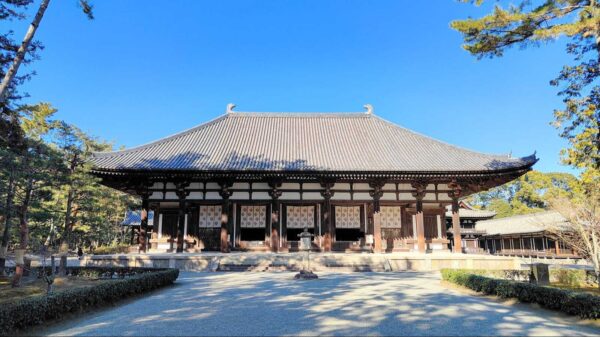

金堂(大仏殿)

東大寺の中で一番メインのお堂で、大仏(盧舎那仏)が御本尊なので一般に「大仏殿」と呼ばれています。現在のものは江戸時代に再建された三代目です。元は横幅が88mもあったそうです(現在は57m)。

柱くぐり

大仏殿の中にあります。一説には大仏さんの鼻の穴と同じ大きさとか。この柱をくぐると、無病息災のご利益があると言われています。子供は大丈夫ですが大人は結構厳しめで、くぐるのはおすすめしません…

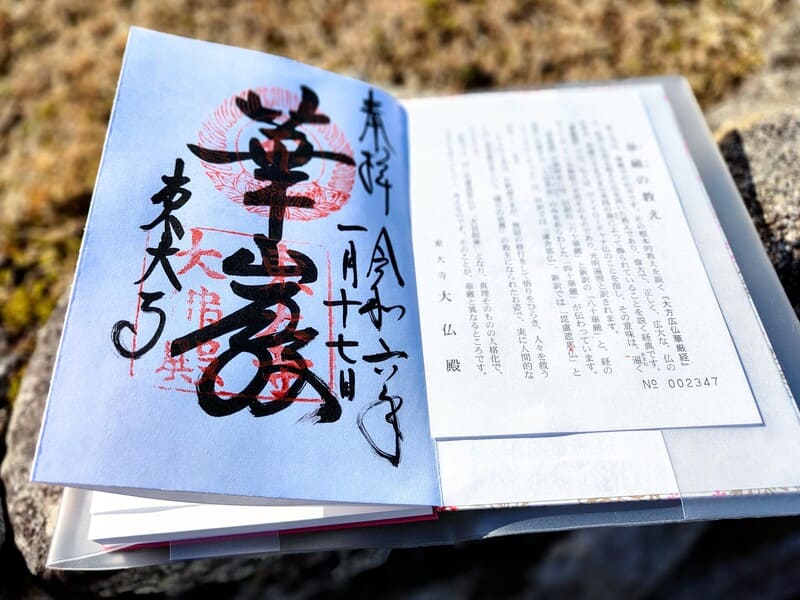

御朱印(大仏殿)

東大寺大仏殿の御朱印では、「華厳(けごん)」と書いていただけます。大仏殿の他、二月堂や法華堂、戒壇堂など各所で御朱印がいただけます。機会があればコンプリートしてみてください!

七重塔相輪

大仏殿の東側に一際大きな金色の棒状のものがあります。こちらは東大寺にかつてあった七重塔の相輪(塔の上部にある棒状のもの)のレプリカです。現在、七重塔再建計画もあるそうです。

猫段

大仏殿の東側にある石段です。石段を上がっていくと、鐘楼や行基堂などへ行けます。ここで転ぶと来世は猫になるという言い伝えがあるため、「猫段」と呼ばれているそうです。

二月堂石段の文様

「見どころ」でもご紹介した二月堂石段の文様です。最初と最後の数段のみこのような「波」や「亀甲」などの文様がついています。

二月堂裏参道

二月堂の前にある参道で、石段や土塀の風合いが絵になります。何かの機会に写真等で見たことがある方もおられるかもしれません。

指図堂

戒壇堂の近くにあるお堂で、法然上人二十五霊場の1つです。「指図(大仏殿の計画図面)」を展示するためのお堂だったようです。こちらでお写経ができます。

東大寺ミュージアム

「東大寺の歴史と美術」をテーマとした展示を行っています。別途入場料が必要です。東大寺の歴史を紹介した動画が見られますが、ナレーターの方(小野大輔さん)がええ声されてます笑

アクセスと拝観情報

Access & Information

東大寺へは最寄駅から徒歩で行くか、最寄りのバス停まで奈良交通バスを利用して行く方法があります。

最寄駅から徒歩で行く場合

東大寺の最寄り駅は近鉄奈良駅になります。

近鉄奈良駅「東改札口」から外に出て、東方向へ進みます。

奈良国立博物館の先にある交差点を左に曲がると、東大寺の南大門に着きます。

駅から徒歩だと約20分になります。

奈良駅からバスで行く場合

JR奈良駅、近鉄奈良駅から出ている奈良交通バスをご利用される場合は、バス停「東大寺大仏殿・春日大社前」もしくは「東大寺大仏殿」が近いです。

※上記の地図は「東大寺大仏殿・春日大社前」で降りた場合

バスの乗車時間はJR奈良駅からですと約8分、近鉄奈良駅からですと約4分になります。

⇒JR奈良駅から「東大寺大仏殿・春日大社前」への時刻表

⇒近鉄奈良駅から「東大寺大仏殿・春日大社前」への時刻表

| 拝観時間 | 【大仏殿】 7:30~17:30 (4月〜10月) 8:00~17:00 (11月〜3月) 【法華堂(三月堂)・戒壇院戒壇堂】 8:30~16:00 【東大寺ミュージアム】 9:30~17:30 (4月〜10月) 9:00~17:00 (11月〜3月) ※入館は終了時刻の30分前まで |

| 拝観料 | 【大仏殿・法華堂・戒壇堂・東大寺ミュージアムそれぞれで】 大人(中学生以上):800円 小学生:400円 【大仏殿と東大寺ミュージアムのセット券】 大人(中学生以上):1200円 小学生:600円 ※団体割引あり (30名以上) ※身障者割引あり |

| 所在地 | 奈良市雑司町406-1 |

| TEL | 0742-22-5511 |

| ホームページ | https://www.todaiji.or.jp/ |

| その他 | 境内に駐車場なし |

ちょっとそこまで

Neighborhood

東大寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをいくつかご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

聖武天皇陵

転害門からそのまま西の方向へ進むと、東大寺を創建された聖武天皇の陵(佐保山南陵)があります。元々はもっと大きかったようですが、多聞城築城時に削られたそうです。すぐ隣には聖武天皇の皇后である光明皇后が眠る光明皇后陵もあります。

正倉院

東大寺の北西部にあります。こちらでは聖武天皇・光明皇后ゆかりの宝物が収蔵されていましたが、現在は別の収蔵庫に保管されています。拝観は平日のみなので注意が必要です。警備の警察官がいますが、写真を撮ろうとするとこちらに配慮して、ちょっとよけてくれます笑

手向山八幡宮

東大寺の東部、法華堂の近くにある神社です。東大寺を建立するにあたって、東大寺を鎮守するために宇佐八幡宮より迎えられたそうです。明治期の神仏分離令に伴って東大寺から独立しました。

春日大社

世界遺産。東大寺の南東にあります。藤原氏の氏神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)が祀られています。ゴールデンウィークあたりでは神紋にもなっている藤が見頃となり、「砂ずりの藤」が有名です。

東大寺周辺地図

以上、東大寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

東大寺と言ったら大仏殿や南大門、二月堂が有名ですが、個人的には戒壇堂がおすすめです。写実的な四天王像が見られます。

東大寺と同じ華厳宗のお寺で、聖武天皇の后・光明皇后が創建されたお寺です。薬師如来や十二神将を見ることができます。

こちらも東大寺と同じ華厳宗のお寺です。安倍晴明ゆかりのお寺で、奈良有数の桜の名所でもあります。

聖武天皇が大般若経を安置したと言われるお寺です。初夏の紫陽花と秋のコスモスが見事です。

唐招提寺の創建者である鑑真和上は、東大寺で日本で初めて受戒の儀式を執り行いました。

大仏といったら、日本最古の仏像と言われる飛鳥寺の「飛鳥大仏」も外せません。

奈良のお寺と言ったら東大寺ですが、京都のお寺と言ったらこちらの清水寺でしょう。「清水の舞台」でも有名です。

平家の南都焼き討ちの後、東大寺の復興に携わった栄西禅師が創建したお寺です。京都最古の禅寺と言われています。

京都・東福寺の名前は、東大寺と興福寺からそれぞれ一文字とって付けられました。「通天橋(つうてんきょう)」が有名です。