奈良古寺【唐招提寺】

唐招提寺の歴史

About History

唐招提寺(律宗総本山)は、不屈の精神で来日された鑑真(がんじん)和上ゆかりのお寺です。

唐招提寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

天平宝字3年(759年)、鑑真和上が天武天皇の子・新田部(にいたべ)親王の旧邸を賜って創建したのが始まり。当初は戒律(修行僧としての生活規律)を学ぶ道場で、「唐律招提 (とうりつしょうだい)」と呼ばれていましたが、後に講堂や金堂などが建てられ「唐招提寺」となりました。

大同5年(810年)には東塔(五重塔)が完成し最盛期を迎えますが、戒律の衰退とともに唐招提寺も衰退していきました。しかし、鎌倉時代には覚盛(かくじょう)上人や西大寺の復興に携わる叡尊(えいそん)上人が戒律再興を掲げ、唐招提寺も伽藍の修理などが行われました。

以後、度々雷火や地震の被害に遭いながらも、今日まで法灯が守り続けられました。

平成10年(1998年)には世界文化遺産に登録されました。

唐招提寺の見どころ

5選+1

Highlights

唐招提寺にはたくさんの見どころがありますが、ここでは次の5つ+1に厳選しました。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

金堂と最強布陣の仏様

境内に入ると一番最初に現れるのが国宝である金堂(写真)。実は奈良時代の金堂(本堂)が見られるのは唐招提寺だけです!

※現在の新薬師寺の本堂も奈良時代のものですが、元々本堂として建てられたものではないので除外します。

金堂の中には約3mに及ぶ盧舎那仏様を中央に、右側には薬師如来様、左側には千手観音様の三尊がいらっしゃいます。

そして、中央の盧舎那仏様の脇を固めるのが梵天様と帝釈天様。また、三尊をお守りするかのごとく四隅に四天王 (持国天・増長天・広目天・多聞天)がいらっしゃいます。この最強布陣感には圧倒されます。

サビ始まりの音楽のように、参拝して最初にこれを見せられると、誰しも唐招提寺に前のめりになるはず!

平城京の息吹が残る講堂

金堂の真裏にあるのが講堂(写真)。金堂よりも横幅が広くなっていて、とても開放感のある建物です。

こちらの講堂は、平城京の「東朝集殿(ひがしちょうしゅうでん)」という建物を移築・改修したものと言われています。平城京で使われていた建物で現残しているのはこの建物だけだそうなので、非常に貴重な建物ですね!

伝承によると、鑑真和上の弟子・忍基(にんき)がこの講堂の梁が折れる夢を見て、鑑真和上の死が近いと感じ、教科書でもよく出てくる国宝『鑑真和上坐像』が造られたとのこと。

そういう話を聞くと、夢の中で折れたのはどの梁だったんだろうとついつい探してしまいました笑

いつでも拝める開山堂

唐招提寺と言えば有名な『鑑真和上坐像』ですが、通常は「御影堂(みえいどう)」というところで安置されており、毎年6月5~7日の3日間しか拝見することができません。

ただ、平成25年に鑑真和上像の「御身代わり像」がつくられ、開山堂でいつでもその像を拝見することができるようになりました!

※ただ、御身代わり像であっても撮影は不可ですのでご注意ください。

開山堂は唐招提寺の拝観時間より30分早く閉まってしまうので、遅めに入場された方はできるだけ早く開山堂に行くようにしましょう。

※開山堂は、講堂からさらに進んだところにあります

ちなみに、開山堂の前には松尾芭蕉が鑑真和上を詠んだ「若葉して 御目の雫(しずく) 拭(ぬぐ)はばや」の句碑があります。

空気が一味違う開山御廟

唐招提寺の北東の隅に鑑真和上が眠る開山御廟があります。

一面苔むしたところに木々が生えており、池もあって一つの公園のようになっています。きれいに手入れがされており、唐招提寺の鑑真和上に対する敬愛の深さを感じます。

開山御廟は観光客が多めの南大門や金堂付近からは離れているため静寂に包まれ、少し空気が一味違うように感じました。

鑑真和上がお亡くなりになって1250年以上経ちますが、今でも参拝する人が途絶えないといいます。

「長旅お疲れ様でした、そして日本仏教のためにご尽力ありがとうございました」と合掌。

日本最古の校倉

境内の東側に、校倉(あぜくら)造りの建物が二棟並んでいます。

北側(写真の左側)にあるのが「宝蔵」で宝物を納めるところ。南側(写真の右側)にあるのが「経蔵」で経典を納めるところです。

ちなみに、南側の経蔵は唐招提寺が創建されるより前にあった新田部親王邸の米倉を改造したものらしく、「日本最古の校倉」といわれています。

※唐招提寺の中でも一番古い建物でもあります

いずれも国宝に指定されている貴重な建物で、木々が精緻に積み上げられた校倉造りの様はまさに職人技です。

ただ、建物に近づいたり、中を見ることはできません。

年に1度の梵網会

唐招提寺といったら、鑑真和上像特別公開もさることながら、梵網会(ぼんもうえ)、通称「うちわ撒き」も大変有名ですね。こちらは唐招提寺中興の祖・覚盛上人の命日(5/19)に行われます。で、そもそもなぜうちわを撒くようになったのか、その起源をご紹介します。

ある時、覚盛上人の頬に蚊が止まったのを弟子が追い払おうとしたとき、「蚊に血を与えるのも布施の一つだ」として制したことがあったそうです。そこで、上人が亡くなった時に、弟子であった法華寺の尼僧がせめてうちわで蚊を払えるようにと霊前に手作りのうちわを供えました。

そのうちわには虫除けや厄除けに霊験があると評判になり、元々は手渡しで配っていたのが、いつの間にか撒いて配るようになったとか。

※ちなみに、写真はうちわ撒きで使われる「鼓楼」という舎利殿(お釈迦さまの遺骨を納めるところ)です。

ぐるっと唐招提寺

Around Toshodaiji

唐招提寺の境内には他にも注目してほしいスポットや展示物があります。

ここでは厳選してご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は1時間くらいです

南大門

唐招提寺の拝観入口です。昭和35年に建立されたもので特に古くはありません。門中央の扁額は孝謙天皇筆と伝わっていますがこちらは複製で、元の額は新寶蔵(収蔵庫)にあります。

戒壇

境内の西にあります。戒壇は戒(僧侶としての資格)を授ける場所です。ここには建物があったそうですが盗人の証拠隠滅のために放火され、今は石段のみが残っています。

鐘楼

金堂や講堂の西側にあります。鐘楼自体は近世に再建されたものですが、梵鐘は平安前期ごろに造られたものだと言われています(梵鐘のみ重要文化財)。

礼堂・東室

鼓楼のすぐ隣にあります。南北に長い建物で、南側が「礼堂(らいどう)」、北側が「東室(ひがしむろ)」といいます。元は僧坊(お坊さんの生活空間)だったそうです。こちらには入ることはできません。

御影堂

「鑑真和上坐像」が安置されているところです。通常時は中には入れません。御影堂は元は興福寺の一乗院(廃寺)の建物で、奈良県の庁舎などに転用された後、唐招提寺に移築されたそうです。

新寶蔵

奈良時代の木造の仏像や、南大門に掲げられていた孝謙天皇筆と伝わる扁額などを見ることができます。ただし新寶蔵は期間限定でしか拝観できませんのでご注意ください。

開山御廟の苔

開山御廟に入ると左右に木々が立っていて、苔が一面に広がっています。とても幻想的で、落ち着きます。池もあり、ちょっとした公園のようです。

開山御廟の土塀

開山御廟を囲っている土塀です。とても風情があります。きれいに積み上げられた様についつい見入ってしまいます。

水鏡天神社・東塔跡

境内の南東にあります。水鏡天神社は唐招提寺の鎮守社でした。また、かつて唐招提寺には五重塔(東塔)があり、その基壇跡も近くに残されています。ただし近づくことはできません。

醍醐井戸・東塔礎石

唐招提寺の北西に醍醐井戸と呼ばれる大きな井戸があります。またその手前には大きな石が4つ置かれており(写真)、かつてあった東塔の礎石だと考えられています。

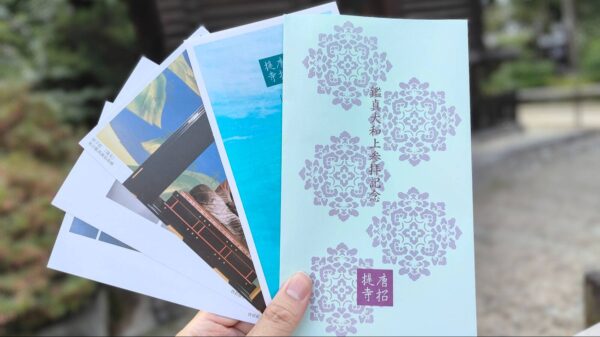

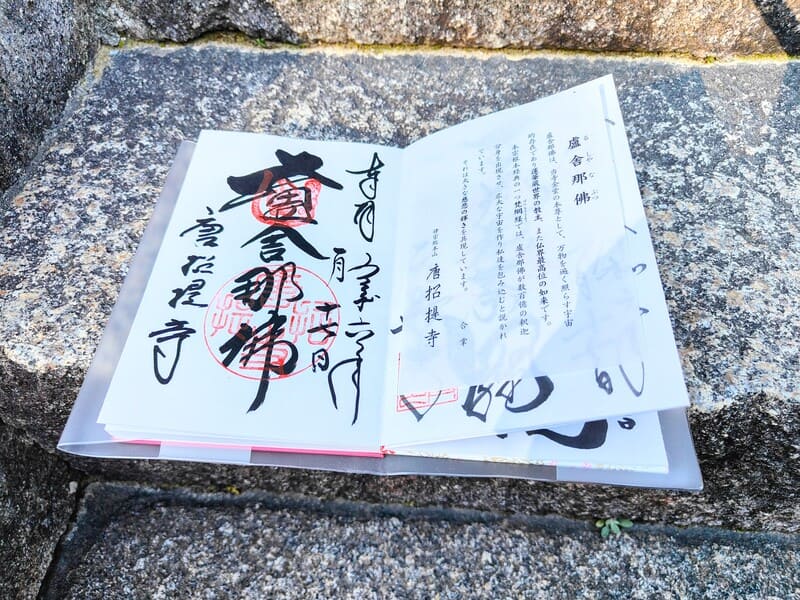

御朱印

唐招提寺の御朱印です。金堂の御本尊「盧舎那佛」と書いていただけます。他にも種類があります。御朱印は境内拝観前に申し込んでおきましょう。

アクセスと拝観情報

Access & Information

唐招提寺へは最寄駅から徒歩で行くか、最寄りのバス停まで奈良交通バスを利用して行く方法があります。

最寄駅から徒歩で行く場合

唐招提寺の最寄り駅は、近鉄橿原線「西ノ京」駅です。

改札口を出て「東出口」の階段を上がると、すぐ前に薬師寺の参道がありますのでそのまま進みます。

そうすると南北に延びる道路に出てきます。右手側に薬師寺の赤い門が見えますので、そちらとは逆の方向(北)へ進みます。

約9分ほど歩くと突き当たりになり、右手側に唐招提寺の南大門(拝観受付)があります。

奈良駅からバスで行く場合

JR奈良駅、近鉄奈良駅から出ている奈良交通バスをご利用される場合は、バス停「唐招提寺」が近いです。バス停を降りると目の前が唐招提寺です。

1つ手前に「唐招提寺東口」というバス停がありますが、そちらではありませんので注意してください

※ただし奈良駅へ帰る時は「唐招提寺東口」から乗らないといけません

バスの乗車時間はJR奈良駅からですと約17分、近鉄奈良駅からですと約22分になります。

⇒JR奈良駅から「唐招提寺」への時刻表

⇒近鉄奈良駅から「唐招提寺」への時刻表

| 拝観時間 | 8:30~17:00 (受付は16:30まで) |

| 拝観料 | 【通常拝観】 大人:1000円 中学生・高校生:400円 小学生:200円 ※団体割引あり (30名以上) ※身障者割引あり 【新寶蔵(期間限定)】 大人:200円 中学生・高校生・小学生:100円 【鑑真和上坐像特別公開(6/5~6/7)】 大人:1000円 中学生・高校生:400円 小学生:300円 ※別途通常拝観料必要 |

| 所在地 | 奈良市五条町13-46 |

| TEL | 0742-33-7900 |

| ホームページ | https://toshodaiji.jp/ |

| その他 | 有料駐車場有 (乗用車150台) 新寶蔵は期間限定で拝観可 |

ちょっとそこまで

Neighborhood

唐招提寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

宝来山古墳

唐招提寺の北西に10分ほど歩いたところにあります。「菅原伏見東陵(すがはらのふしみのひがしのみささぎ)」ともいわれ、第11代垂仁天皇の陵といわれています。

平城宮跡歴史公園

世界遺産。平城京の大内裏があったところです。唐招提寺から北東へ25分ほど歩いたところにあります。唐招提寺のバス停からバスで行くのであれば「三条大路四丁目」で降りると比較的近いです。

唐招提寺周辺地図

以上、唐招提寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

唐招提寺といえばやはり毎年6月5~7日しか見られない国宝『鑑真和上坐像』の特別公開。実際に見に行った時の様子を記事にしました。

「奈良の大仏さん」でお馴染みで、鑑真和上が聖武天皇・光明皇后らに授戒式を行ったお寺です。鑑真和上は一時、東大寺「戒壇院」で過ごしていました。

鞍馬寺の始まりを創った鑑禎(がんちょう)上人は、鑑真和上とともに唐から来日した弟子のうちの一人です。「京都屈指のパワースポット」と言われています。