【奈良国立博物館】

『超国宝』展はチョーすげぇ

国宝展だった!という話

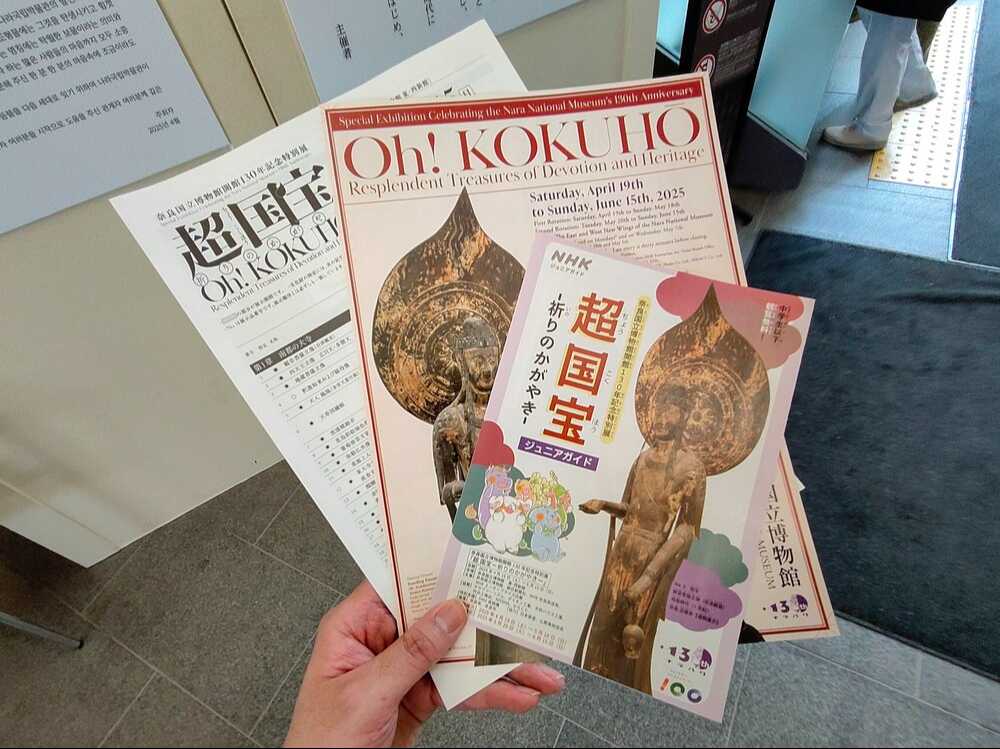

奈良国立博物館開館130年記念の特別展として、2025年4/19~6/15まで開催される『超国宝―祈りのかがやき―』展。

ここでは『超国宝』展のすごいところや、これはぜひじっくり見てほしい!という仏像や宝物、工芸品をご紹介いたします。

これから行ってみたいという方はぜひこちらで予習しておいてください笑

実際に『超国宝』展に行ってみて、ここがすごい!良かった!というところ6つご紹介します。

1:その名の通り、国宝揃い!

『超国宝』という名前からもわかる通り、展示物は国宝揃いです。

一部、重要文化財や特に指定のないものも含まれていますが、展示物の約8割が国宝になっています。

奈良をはじめ関西で所蔵されているものが多いものの、東京や遠くは岩手からも出展されています。

こんなに国宝に囲まれることなんて、なかなかありません!

2:展示物が多い!

国宝の数が多いのも目を見張りますが、そもそも展示されている数がめちゃくちゃ多いです。

その数、全部で143点!

ちなみに展示品目録は奈良国立博物館に置いてありますし、下記からでもご覧いただけます。

https://oh-kokuho2025.jp/image/list.pdf?250414

「143点」は前期のみ・後期のみのものも含めての数なので、実際にその場でご覧いただけるのは100点超になりますが、1つにつき1分で見たとしても1時間半以上はかかります。

館内にはところどころベンチもありますので、ゆっくりじっくり味わってください笑

ちなみに、一部展示物には音声ガイドが用意されています。

別途費用(650円)はかかりますが、深く知りたいという方はぜひ音声ガイドを利用してみてください。

音声ガイドのナビゲーターは岡田准一さんです(一部、研究員さんとの対談のようなところもあります)

3:仏像との距離が近い!

個人的に、『超国宝』展の一番の驚きが「仏像との距離が近い!」というところです。

お寺の仏像はあまり近づいて見られないことが多いですが、『超国宝』展では結構近づいて見ることができます。

単眼鏡や双眼鏡がなくても、仏像の木目の質感や経年の風合いも確認することができますよ!

あまり近づきすぎるとセンサーが作動しますので、気を付けて

4:360度見られる!

こちらも仏像などではあるあるですが、正面からしか見られないというのが一般的です。

ただ、『超国宝』展では360度どこからでも見られるものがあります!

特に仏像の背中を見る機会はなかなかないと思います。

しっかり背面も造りこまれていて、後ろから見ていると、仏像っていつも拝観客をこのように見ていたんだなと仏像目線を体験できます笑

宝物もいくつかは360度どこからでも見られるものもあって、細工の丁寧さをじっくり味わえますよ!

仏師や職人たちの丁寧な仕事に脱帽です

5:平日でもぎっしり!

稀な国宝展ということもあって、観覧客がとても多いです。

私は平日に行きましたが、平日なら空いているだろうと思いきや、当日券を購入するのに約30分くらいかかりました…

ですので、もしこれから行かれる方はコンビニなどで事前にチケットを購入しておくのがおすすめです!

ちなみに、館内も結構混雑していて、人気のあるものでしたらベストポジションで見るのが難しいです…

開催から1か月弱で10万人を突破しました!

6:仏像館・青銅器館も見られる!

奈良国立博物館は『超国宝』展が開催されている新館の他にも、「仏像館」と「青銅器館」というところもあります。

「仏像館」と「青銅器館」は通常は観覧料がかかりますが、『超国宝』展のチケットがあれば無料で観覧することができます。

超国宝展・仏像館・青銅器館…全部回ったらもうお腹いっぱいです笑

『超国宝』展でじっくり見てほしいもの!

『超国宝』展で展示されているものはすべて見る価値のあるものばかりですが、「これは絶対に見て欲しい!」「これはじっくり時間をかけて見てほしい!」というものをご紹介いたします。

ここでご紹介するのは次の14点です。

※通期10点、前期のみ2点、後期のみ2点

それでは順番に見ていきます。

※紹介している仏像や宝物は展示品番号順になっています

残念ながら館内は撮影禁止で、写真が載せられません…

また、期間限定のものも含まれていますので、ご覧いただけない場合があります

『観音菩薩像(百済観音)』

- 展示品番号:1

- 指定:国宝

- 時代:飛鳥時代(7世紀)

- 所蔵者:法隆寺(奈良)

- 展示期間:通期

おそらく『超国宝』展の一番の目玉といえるのが、法隆寺の『観音菩薩像』。

「百済観音」の名で知られ、多くの方を魅了してきた仏像です。

階段を上がって展示室に入るとすぐに見えるので、まるでサビ始まりの音楽のように、いきなりこれを見せられたらあなたも『超国宝』展の魅力に引き込まれるはず!

百済観音様はすらっと上品な佇まいが特徴で、その美しさといったら何と言って良いのやら…

法隆寺ではガラスケースに入っていて、かなり見上げないといけませんが、『超国宝』展ではガラスケースに入っていませんし、目線もやや上くらいです。

また、360度どこからでも見られるのでかなり貴重な体験ができますよ!

『四天王像(広目天・多聞天)』

- 展示品番号:2

- 指定:国宝

- 時代:飛鳥時代(7世紀)

- 所蔵者:法隆寺(奈良)

- 展示期間:通期

まるで門番のように、百済観音の手前左右に置かれているのが法隆寺金堂の広目天と多聞天。

四天王像といったらグイっと腰をひねらせたお姿が一般的ですが、こちらは直立した状態になっています。

こういう直立した四天王像はいわば原始的な四天王像の証で、特に法隆寺金堂の四天王像は「現存最古の四天王像」と言われています。

とても貴重なので、ぜひ注目しておきたいところです!

こちらも近づいて見ることができますが、背面からは見られません。

『天寿国繍帳』

- 展示品番号:6

- 指定:国宝

- 時代:飛鳥時代~鎌倉時代

- 所蔵者:中宮寺(奈良)

- 展示期間:4/19~5/15

個人的にかなり貴重だと思うのが、中宮寺の『天寿国繍帳(てんじゅこくしゅうちょう)』。

聖徳太子亡き後、妃の橘大郎女(たちばなのおおいらつめ)が聖徳太子がいらっしゃるであろう天国の様子を刺繍させたものと伝わっていて、「日本最古の刺繍」と言われています。

『天寿国繍帳』は中宮寺でご覧いただくことはできますが、そちらは複製品(レプリカ)で原本ではありません。

原本が見られるというのはなかなかないので、ぜひじっくり見ておきたいところです。

ちなみにこちらは、鎌倉時代に一部補修されているものの、色味が鮮やかになっている方が飛鳥時代というものだというから驚きです。

展示期間が5/15までなので、見られなかった方ごめんなさい…

『重源上人坐像』

- 展示品番号:11

- 指定:国宝

- 時代:鎌倉時代(13世紀)

- 所蔵者:東大寺(奈良)

- 展示期間:通期

歴史教科書でもお馴染みなのが、東大寺の『重源上人坐像』。

平安末期、平家による南都焼き討ちにより東大寺や興福寺は壊滅的な状態となりました。

そこで東大寺の再建に尽力したのが、こちらの重源上人。

ほうれい線、目のくぼみ、目の下の膨らみ、やや猫背ぎみといった、見るからに「老僧」という感じがにじみ出ています。

本当にここに重源さんが座ってはるんじゃないか?と錯覚さえしてしまうぐらいかなりリアルな木造になっていて、360度どこからでも見られるようになっています。

『十一面観音立像』

- 展示品番号:31

- 指定:重要文化財

- 時代:平安時代(9世紀)

- 所蔵者:霊山寺(奈良)

- 展示期間:通期

個人的に強く印象に残っているのが、霊山寺の『十一面観音立像』。

十一面観音自体はそんなに珍しい仏像ではありませんが、こちらの十一面観音立像は結構ユニーク。

体の大きさに比べ、腕が細くお顔が大きい…そのアンバランスな宇宙人的なお姿に思わず見入ってしまいました笑

こんなユニークな十一面観音立像を見たのは初めてです!

『竜首水瓶』

- 展示品番号:47

- 指定:国宝

- 時代:飛鳥時代(7世紀)

- 所蔵者:東京国立博物館

- 展示期間:通期

古代の技術力の高さを思い知らされたのが『竜首水瓶(りゅうしゅすいびょう)』。

『竜首水瓶』は水差しなのですが、注ぎ口が龍、取っ手部分が龍の体になっているそうです。

龍の頭(顔)の細かな造りもさることながら、きれいなカーブを描く取っ手や、滑らかな丸みの銅部分(水が入るところ)に思わず目が行ってしまいます。

360度どこからでも見られるので、ぜひじっくり見てみてください。

ちなみに、銅部分にはペガサスが描かれているので、そちらにも注目です!

『天燈鬼・龍燈鬼立像』

- 展示品番号:51

- 指定:国宝

- 時代:建保3年(1215年)

- 所蔵者:興福寺(奈良)

- 展示期間:前期(4/19~5/15)

『天燈鬼(てんとうき)・龍燈鬼(りゅうとうき)立像』は興福寺の国宝館で見られるので、ご覧になった方も多いかもしれません。

ともに筋骨隆々の鬼の像で、とても写実的なのが印象的です。

天燈鬼像は口を開け灯籠を左肩に乗せていて、龍燈鬼像は口を閉じて灯籠を頭の上に乗せています。

天燈鬼は動、龍燈鬼は静という感じで、互いを対比しながらご覧ください。

展示期間が前期のみなので、見られなかった方ごめんなさい…

『銅板法華説相図』

- 展示品番号:62

- 指定:国宝

- 時代:飛鳥~奈良時代(7~8世紀)

- 所蔵者:長谷寺(奈良)

- 展示期間:通期

「花の御寺(みてら)」で知られる奈良県桜井市の長谷寺。

この長谷寺の起源は、道明(どうみょう)上人が銅板に法華経の一場面を刻印した「銅板法華説相図(どうばんほっけせっそうず)」を安置したことに始まります。

その「銅板法華説相図」は長谷寺でも見られますがそちらは複製品(レプリカ)で、『超国宝』展に展示されているものが原本です。

真ん中の宝塔の周りに小さなブツブツが見えますが、よく見ると1つ1つが仏様になっているという、かなり手の込んだものになりますので、ぜひじっくり見ていただきたい!

『釈迦如来倚像』

- 展示品番号:64

- 指定:国宝

- 時代:飛鳥時代(7世紀)

- 所蔵者:深大寺(東京)

- 展示期間:通期

東日本にある最古の国宝仏と言われるのが、深大寺の『釈迦如来倚像』。

明治42年(1907年)にお堂の須弥壇の下からたまたま見つかったという奇跡の仏像だそうです。

仏像といったら、立っているか、あるいは足を組んで座っている姿が多いですが、こちらの釈迦如来様は両足を降ろしたお姿になっています。

ゆったり椅子に座ってリラックスされているお姿に思わず癒されます…

なんだかこちらの釈迦如来様も『超国宝』展に観覧にやってきて、少し疲れたのか、館内の隅っこで一休みしているように見えました笑

『釈迦如来立像』

- 展示品番号:66

- 指定:国宝

- 時代:北宋・雍熈2年(985年)

- 所蔵者:清凉寺(京都)

- 展示期間:後期(5/20~6/15)

京都嵯峨野にある清凉寺。

そちらの創建者ともいえる奝然(ちょうねん)上人が、宋より持ち帰ったとされるのがこちらの『釈迦如来立像』です。

お釈迦様の生前のお姿(37歳時)を写した像と言われ、「生身(しょうしん)の釈迦如来」として多くの信仰を集めました。

そのため、多くの摸刻像が制作され、それらは「清凉寺式釈迦如来像」と言われています。

清凉寺式釈迦如来像の原点であり、清凉寺でも期間限定でしか見られないものなので、ぜひ見ておくべき仏像です!

こちらは展示期間が5/20からなので、見られなかった方ごめんなさい…

『金亀舎利塔』

- 展示品番号:69

- 指定:国宝

- 時代:鎌倉時代(13世紀)

- 所蔵者:唐招提寺(奈良)

- 展示期間:通期

個人的に『竜首水瓶』と同じくらい見入ってしまったのが、こちらの『金亀舎利塔(きんきしゃりとう)』。

その名の通り、金色の亀の上に舎利塔が建っています。

なんでも、鑑真和上が日本への渡海中、荒波の中へ舎利(お釈迦様の遺骨)が沈んでしまったものの、亀が舎利を甲羅に乗せて浮かび上がってきたという故事を表しているんだとか。

舎利塔の下部は透かし彫りの唐草模様になっていて、これがまた緻密な作りになっています。

ちなみに、本来は舎利塔の中に舎利を入れた壺が入っているようですが、『超国宝』展では別のものが入っています。

『大日如来像』

- 展示品番号:80

- 指定:国宝

- 時代:安元2年(1176年)

- 所蔵者:円成寺(奈良)

- 展示期間:通期

仏師といったら運慶を挙げる人は多いでしょう。

こちらの大日如来像は、その運慶作になります。

運慶と言うと、快慶とともに力強い金剛力士像(東大寺南大門)を造ったことでも有名ですね。

大日如来は胸の前で力強く智拳印(ちけんいん)を結んでいますが、運慶の最初期のものということで、繊細さも感じるのが特徴です。

一般には理解しがたいことで有名なピカソも、最初はいわゆる“うまい絵”を描いていたそうで、運慶も最初はこういう繊細な仏像を造っていたんだなぁとしみじみ関心してしまいました笑

こちらの仏像は360度どこからでも見られますし、円成寺へは山の中を入っていかないといけないところなので、この機会にぜひじっくり見ておいてください。

『七支刀』

- 展示品番号:100

- 指定:国宝

- 時代:古墳時代(4世紀)

- 所蔵者:石上神宮(奈良)

- 展示期間:通期

通期展示の中で、百済観音と同じくらい『超国宝』展の目玉と言えるのが「七支刀」。

左右にそれぞれ3本の枝刃が付いていて、まるで鹿の角のような特異な形をしています。

百済の王が倭国の王に贈ったものだと考えられていますが、まだまだ謎が多いようです。

以前、富雄丸山古墳で見つかった『蛇行剣』のような大きなものだというイメージを持っていましたが、思ったより小さい刀でした。

教科書でもお馴染みなので、ぜひ見ておきたいところです。

『菩薩半跏像(伝如意輪観音)』

- 展示品番号:143

- 指定:国宝

- 時代:飛鳥時代(7世紀)

- 所蔵者:中宮寺(奈良)

- 展示期間:5/20~6/15

おそらく後期展の一番の目玉と言えるのが、中宮寺の『菩薩半跏像(伝如意輪観音)』でしょう。

展示品番号のトリを飾っていることからもその重要性がわかります。

中宮寺で初めて見たときは、「これほどの美像は見たことがない!」と思えるほどのものでした。

わずかに笑みを浮かべたお顔に絶対癒されますよ笑

こちらは展示期間が5/20からなので、見られなかった方ごめんなさい…

奈良国立博物館へのアクセスと観覧情報

奈良国立博物館へのアクセスと、観覧時間や観覧料などについては下記をご覧ください。

最寄駅から徒歩で行く場合

奈良国立博物館の最寄り駅は近鉄奈良駅になります。

近鉄奈良駅の東改札口から外に出て、そのまま東の方向へ進むと、奈良国立博物館まで到着します。

近鉄奈良駅から奈良国立博物館まで徒歩約13分です。

奈良駅からバスで行く場合

JR奈良駅、近鉄奈良駅から出ている奈良交通バスをご利用される場合は、バス停「氷室神社・国立博物館」が近いです。

バス停を降りたら前に奈良国立博物館が見えます。

バス停の近くに横断歩道があるのでそれを渡って奈良国立博物館に行くことができます。

バスの乗車時間はJR奈良駅からですと約6分、近鉄奈良駅からですと約1分になります。

⇒JR奈良駅から「氷室神社・国立博物館」への時刻表

⇒近鉄奈良駅から「氷室神社・国立博物館」への時刻表

| 開館時間 | 9:30~17:00 (入館は16:30まで) ※月曜日、5/7休館(4/28・5/5除く) |

| 『超国宝』展 観覧料 | 一般:2200円 大学生・高校生:1500円 中学生以下:無料 ※団体割引あり (20名以上) ※身障者無料 |

| 所在地 | 奈良市登大路町50番地 |

| TEL | 050-5542-8600 |

| ホームページ | 【『超国宝』展】https://oh-kokuho2025.jp/ 【奈良国立博物館】 https://www.narahaku.go.jp/ |

| その他 | 駐車場無し ※近隣に有料駐車場有 |

よつぐ

奈良県在住(出身は大阪)の個人事業主 兼 保育士。ひょんなことから奈良に引っ越すことになり、たまたま行った長谷寺をきっかけにお寺好きになりました。奈良県出身者ではないからこその視点で、奈良の古寺の良さや奥深さをお伝えできればと思っています。