奈良古寺【矢田寺】

矢田寺の歴史

About History

矢田寺(高野山真言宗)は、正式名称を「矢田山(やたさん) 金剛山寺(こんごうせんじ)」といいます。

矢田寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

西暦672年に始まった大海人皇子(おおあまのみこ)と大友皇子との戦いである「壬申の乱」の際、大海人皇子が先勝祈願のため矢田山に登られました。

戦いに勝利した大海人皇子は天武天皇となり、白鳳4年(675年)に天武天皇の勅願により智通(ちつう)僧正が建立したとされています。

創建当初は七堂伽藍(金堂・講堂・塔・経蔵・鐘楼・僧坊・食堂)四十八ヶ坊が造営されていたようですが、戦乱などによりほとんどが焼失してしまいました。

現在は本堂や御影堂、閻魔堂など諸堂のほか、大門坊、南僧坊、北僧坊、念佛院の4つの塔頭(たっちゅう)があります。

矢田寺の見どころ

5選+1

Highlights

矢田寺にはいくつか見どころがありますが、ここでは5つ+1に厳選してご紹介いたします。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

矢田のお地蔵さん

矢田寺は古くから「矢田のお地蔵さん」と呼ばれているようで、境内のあちこちでお地蔵さんが見られます。中でも気になるのが、本堂へ行くまでの参道にある「味噌なめ地蔵(写真)」。そのいわれがかなり興味深いのでご紹介します。

昔、自家製の味噌の味が悪くなり困っていた農婦が、夢の中に現れたお地蔵様に「その味噌を食べさせてくれたら、良い味にしてやろう」と言われました。

翌朝、矢田寺の参道を歩いていると、夢で見たのと瓜二つのお地蔵様がおられたので、試しに味噌をその口許にぬったところ、味噌の味が元に戻ったそうです。それにあやかって真似をする人が増え、いつの間にかこのお地蔵様を「味噌なめ地蔵」と呼ぶようになったとか。

※ただし、今はそんなことしたら怒られます(たぶん)

見晴らし、良し!

冒頭でもお伝えしたように、矢田寺の正式名称は「矢田山 金剛山寺」です。その名の通り、矢田山にある山寺です。

山門手前はかなりの急な坂になっており、山門を抜けてからも本堂まで行くには200段ほどの石段をかけ上がっていかないといけません。ハイキングとしてはもってこいですが、ご年配の方や体力に自信のない方はご注意ください。

しかし石段を登りきり、来た道を振り返ってみると、そこは見晴らし最高の絶景が広がっています(写真)。空ってこんなに広かったっけ?と思うくらいのパノラマ風景でした笑

気温が高い時だとわずかな風でも涼やかで心地いいですよ。ぜひご体験ください!

別名「あじさい寺」

矢田寺と言ったらやはり「あじさい」。境内では約60種1万株のあじさいを見ることができ、今や全国でも有数の「あじさい寺」として知られています。

あじさいのシーズンになると毎年多くの観光客が来られるそうで、過去には「専門家が選ぶ『写真に映えるアジサイの名所』」で、西日本第2位になったことがあるとか。

※ちなみにその時の1位は神戸市立森林植物園で、3位は長谷寺

私もこれは見ておかないと!思い見てきましたが、これがまたあなた、色とりどりのあじさいに囲まれ、心が和みますよ!

⇒実際の様子についてはこちらをご覧ください

挑戦者求む・八十八ケ所霊場巡り

矢田寺の裏山には大正時代に開かれたという、ミニ「四国八十八ケ所霊場巡り」があります。

第一番の「霊山寺」から順番に、それぞれのお寺の御本尊様と弘法大師の石仏が置かれているので巡拝し、第八十八番の「大窪寺」までくれば結願(けちがん)です。

本堂の左奥のところ(閻魔堂あたり)にお遍路のスタート地点があり、裏山を一周し、最後は本堂の右側に出てきます。

一周約3.5km(写真の看板では4.5km)で、1時間半~2時間かかるというので私はさすがにできませんでしたが、ハイキングで周る人も多いようなので、ぜひ挑戦してみてください。

※ただし、境内に食べ物(お弁当類)の持ち込みはダメだそうです

境内を歩くペットたち

矢田寺はお寺では珍しく、ペット同伴での入山が可能です。

特に参拝者が多いあじさい期にはペットを連れて来られる方が多いので、ペット好きの方はかわいいペットたちに癒されるはず笑

ペットと一緒に入山される方の注意点として、大型のペットはダメだそうです。また、あじさい園ではところどころ通路が狭くなっているところがあるので、抱えて散歩させるようにしましょう。

※ちなみに写真はあくまでイメージです…

ペットが苦手な参拝者もいらっしゃいますので、マナーには十分ご注意くださいませ。マナーの問題で今後ペット禁止になったりすると、ガッカリされる方も多いはずです。

京都にも!「矢田寺」

京都(中京区)の寺町通りの一角に「矢田寺」があります(写真)。実はこちらは、矢田寺の別院として平安時代初めに建立されたそうです。

京都の矢田寺もお地蔵さんのお寺で、こちらでは「代受苦(だいじゅく)地蔵」というお地蔵さんがいらっしゃいます。その名の通り、苦しみを代わりに受けてくれるお地蔵さんとして地元民から篤い信仰を受けているようで、最近では恋愛成就にもご利益があるとか。

またこちらでは、死者の霊を冥土へ送るために撞く「送り鐘」というものもあります。

※ちなみに、死者の霊を迎えるために撞く「迎え鐘」は六堂珍皇寺にあります

京都観光の際にはこちらにも参られてはいかがでしょうか?

ぐるっと矢田寺

Around Yatadera

矢田寺の境内には他にも注目してほしいスポットや展示物があります。

ここでは厳選してご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は50分くらいです

※「八十八ケ所霊場巡り」除く

本堂

本堂内部では旧御本尊の十一面観音と、新御本尊の地蔵菩薩をご覧いただけます。ただし、通常非公開で、あじさいの時期(6月)のみ拝観が可能です。

鐘楼

本堂の前にあります。梵鐘は鎌倉時代のものです。大晦日には除夜の鐘として、一般参拝客でも鐘を撞くことができるそうです。

大門坊

境内の東側にある塔頭です。弘法大師より「三大秘密教門院」と命名されたそうです。中には千佛堂というところがあり、その名の通り千体のお地蔵さんが安置されています。

聖天堂

大門坊に向かって左側にあります。大聖歓喜天(聖天さま)などが安置されています。聖天さまはさまざまな願い事を成就してくださるそうです。毎月1日と16日に護摩法要が行われます。

念佛院

大門坊の向かいにある塔頭です。こちらでは先祖供養、水子供養、納骨をはじめ、写経・写仏体験ができます。その他、お土産を買ったり、御朱印をいただけます。

北僧坊

本堂近くにある塔頭です。中には納骨堂があります。また、あじさい期のみ精進料理やカレーなどがいただけます。その他、お土産や北僧坊限定の御朱印の販売もされています。

南僧坊

こちらも本堂近くにある矢田寺の塔頭です。北僧坊の反対側にあります。御本尊は毘沙門天立像です。お土産や御朱印の販売もされています。

閻魔堂

閻魔堂の名前の通り、閻魔様がいらっしゃいます。通常は非公開で、あじさいが見られる6月だけ開扉されます。閻魔堂の前にはガイドのおばさんがいらっしゃいます。

春日神社

本堂の近くにある神社です。元は矢田寺の鎮守社となっていましたが、神仏分離令に伴って、現在は別のところが管理しているそうです。

境内までの石段

写真の石段は山門を入ってすぐのところです。この後にも石段が続き、本堂まで全部で200段ほどありますので、ご年配の方や体力に自信のない方はつらいかもしれません…

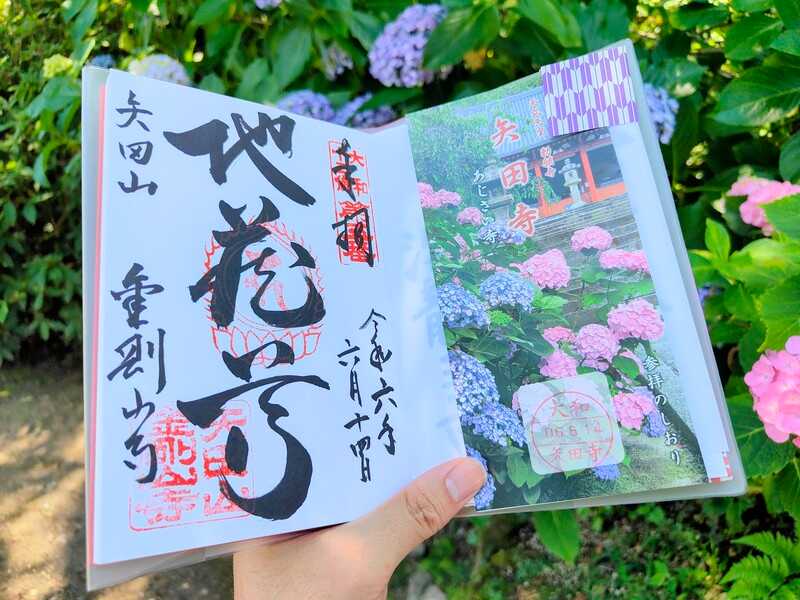

御朱印

矢田寺の御朱印です。矢田寺では各塔頭で御朱印がいただけますが、私は本堂で書いていただきました。御本尊が地蔵菩薩ということから「地蔵尊」と書いていただけます。

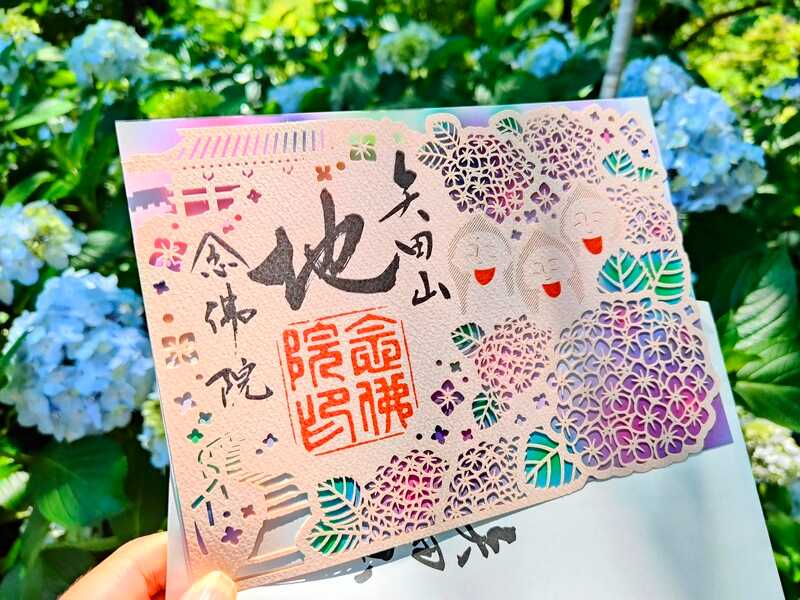

御朱印(切り絵)

念佛院でいただける、あじさい期限定の切り絵の御朱印です。白地とピンク地のもの2種類がありますが、私はピンク地のものにしました。台紙がところどころグラデーションになっていて、おしゃれです。

アクセスと拝観情報

Access & Information

矢田寺へは、近鉄郡山駅かJR大和小泉駅から出ている奈良交通バスで行くことができます。

最寄りのバス停は「矢田寺前」もしくは「横山口」です。

ただし、JR大和小泉駅から行く場合は「横山口」のみです

「矢田寺前」から行く場合

「矢田寺前」バス停へは近鉄橿原線「近鉄郡山駅」から出ているバスで行くことができます。

⇒近鉄郡山駅から「矢田寺前」への時刻表

「矢田寺前」を降りて、西(坂)の方向へ行くと矢田寺の山門に到着します。山門を抜け石段を上がっていくと本堂に到着します。

「横山口」で降りるよりかなり近いですが、あまり本数がありません。

「横山口」から行く場合

「横山口」バス停へは「近鉄郡山駅」「JR大和小泉駅」のどちらからでも行けます。

⇒近鉄郡山駅から「横山口」への時刻表

⇒JR大和小泉駅から「横山口」への時刻表

「横山口」を降りて、西の方向へ進んで行くと矢田寺の山門に到着します。山門を抜け石段を上がっていくと本堂に到着します。

「矢田寺前」よりは1日の本数が多いですが、距離がかなりありますのでご注意ください。

| 拝観時間 | 8:30~17:00 ※6月の本堂特別拝観と閻魔堂特別開扉は9:30~16:30まで |

| 拝観料 | 【通常期】 無料 【あじさい期(6月上旬~7月上旬)】 大人(中学生以上):700円 小学生:300円 ※身障者無料 【本堂特別拝観(6/1~6/30)】 一律500円 【閻魔堂特別開扉(6/1~6/30)】 無料 |

| 所在地 | 奈良県大和郡山市矢田町3549 |

| TEL | 【大門坊】 0743-53-1445 【南僧坊】 0743-52-3871 【北僧坊】 0743-53-1531 【念佛院】 0743-53-1522 |

| ホームページ | 【大門坊】 http://www.yatadera.or.jp/index.html 【北僧坊】 https://www.kitasoubou.site/ 【念佛院】 https://yatadera.jp/ |

| その他 | 近隣に民間駐車場有 |

ちょっとそこまで

Neighborhood

矢田寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

松尾寺

松尾寺は矢田寺の南西に位置する古寺で、車で11分ほどです。天武天皇の子・舎人(とねり)親王が創建したと言われています。「日本最古の厄除け霊場」と言われ、厄除け祈願のお寺として有名です。

法起寺

法起寺は矢田寺の南に位置する古寺で、車で11分ほどです。聖徳太子の子・山背大兄王が岡本宮を寺に改めたのが始まりと言われています。現存最古の三重塔や、十一面観音菩薩像を拝観することができます。

⇒法起寺についてはこちらをご覧ください

矢田寺周辺地図

以上、矢田寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

矢田寺のあじさいを見に行った時の様子をご紹介いたします。「あじさい寺」と呼ばれるにふさわしいあじさいの数々でした!

矢田寺と同じ高野山真言宗のお寺です。こちらでも簡易的な四国八十八箇所巡り(こちらは「お砂踏み」)ができます。

こちらも矢田寺と同じ、高野山真言宗のお寺で、山の中腹にあります。紅葉の名所として知られ、「かわらけ投げ」発祥の地です。

京都宇治市にある三室戸寺は、矢田寺と同じく「あじさい寺」と言われ、境内には50種・2万株のあじさいが見られます。つつじの名所としても知られています。