奈良古寺【薬師寺】

薬師寺の歴史

About History

薬師寺(法相宗大本山)は創建以来、病気平癒を願い続けてきたお寺です。

薬師寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

天武天皇が680年に皇后(後の持統天皇)の病気平癒を祈願して、薬師寺建立の発願をされたのが始まり。しかし天武天皇は薬師寺の完成を見ずに崩御され、その後は持統天皇や子・文武天皇に引き継がれ飛鳥の地で完成しました。

その後、718年に平城京遷都に伴って現在の西の京に移されました。

※ただ、飛鳥の薬師寺は10〜11世紀初頭あたりまで存続していたそうで、現在は橿原市に「本(もと)薬師寺」として跡だけが残っています。

戦国時代の兵火により伽藍のほとんどが焼失してしまいましたが、昭和から平成にかけて大規模な復興事業が始まり、金堂や大講堂など次々と再建されました。

平成3年(1991年)には新たに玄奘三蔵院伽藍が建立され、また平成10年(1998年)には世界文化遺産に登録されました。

薬師寺の見どころ

5選+1

Highlights

薬師寺にはたくさんの見どころがありますが、ここでは次の5つ+1に厳選しました。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

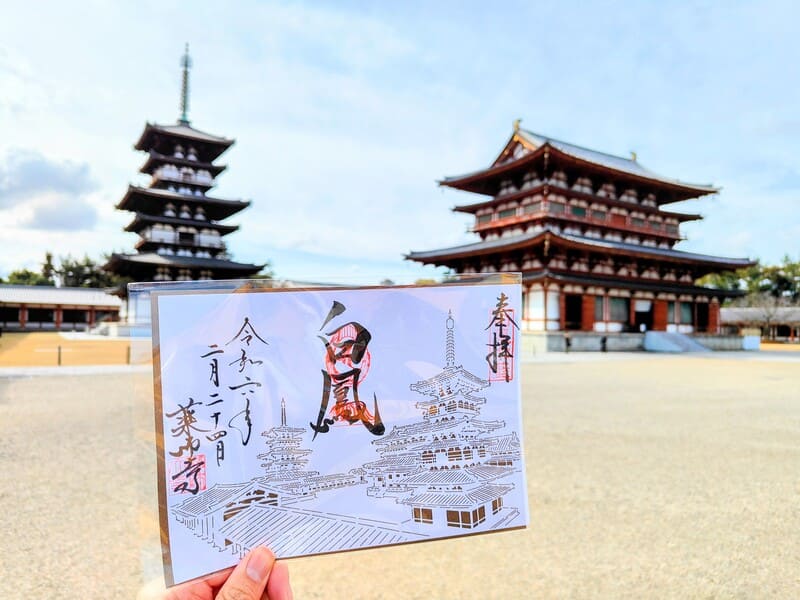

日本初!双塔式伽藍

写真のように、薬師寺の金堂、そしてその左右に位置する東塔と西塔のゴールデントライアングルは絵になりますね!

日本に仏教が伝わった時はお寺の塔は1つでしたが、薬師寺では日本で初めて塔を東西に配置した「双塔式伽藍」が採用されました。

※厳密にいうと、双塔式伽藍になったのは飛鳥時代の薬師寺(本薬師寺)の時から

双塔式伽藍はこの後、東大寺や西大寺、大安寺、新薬師寺などでも採用されていきます(ただし、ほとんどのお寺では塔が現存していません)。

薬師寺の両塔は法隆寺の五重塔と同じように、上層に向かってだんだんと小さくなっていく、いわゆる”逓減(ていげん)の大きい”古式の形になっているのが特徴です。

創建当時の息吹が残る東塔

薬師寺には金堂や講堂、食堂(じきどう)などのお堂がありますが、長い歴史の中でほとんどが焼失してしまい、創建当時のもので残っているのがこちらの東塔です。

いわば創建当時の息吹を直で感じることができる唯一の建造物です。

※ただし水煙(すいえん:塔上部の棒状になったところの炎のような形をしたもの)は平成で変わっているとのこと

ぱっと見ただけでは六重の塔に見えますが実際には三重塔で、各塔の屋根の下に裳階(もこし)と呼ばれる庇(ひさし)のようなものが付いてるため、六重のように見えています。

この特異な形は、アメリカの東洋美術史家・アーネスト・フェノロサにより「凍れる音楽 (frozen music)」と評されました。

病気平癒の「三尊オールスターズ」

薬師寺の本堂である金堂には御本尊である「薬師三尊」が祀られています。中央に薬師如来様、その脇を固めるように右側には日光菩薩様、左側には月光菩薩様がいらっしゃいます。

薬師三尊はいわば病気平癒のオールスター、体も心も癒してくれる存在です(変なウィルスがウヨウヨする今の時代にはもってこい)。像の高さは薬師如来様が2.5mほど、日光・月光菩薩様は3mほどあるので、その存在感にも圧倒されるはず!

ちょっぴりふくよかでお優しいお顔の薬師如来様と、微妙な腰のひねり具合が美しい日光・月光菩薩様をぜひ生でご覧いただき、癒されてください笑

タイミングが合えば、お坊さんの読経を真後ろで聞くことができます。

お坊さんの学び舎・大講堂

薬師寺で一際目を見張るのが大講堂。横幅はなんと41m!競技用プール並みです。足の速い人が走っても端から端まで行くのに5秒くらいはかかります。もちろん、そんなことはやったらダメです…

前方の柱と柱の間(柱間)は「間(けん)」という単位で表しますが、こちらの大講堂は9間あります。通常は5間くらいなので、一際長いことがはっきりとわかります。

講堂はお坊さんが勉強する場で、本堂である金堂よりも大きくなっていることを考えると、当時の薬師寺はかなり多くの学生さんを抱え、学問や後進の育成に相当な力を入れていたのではないでしょうか?

大講堂は享禄元年(1528年)に焼失し、その後再建されたものは小さかったようで、平成15年(2003年)に創建当時の大きさで再建されました。

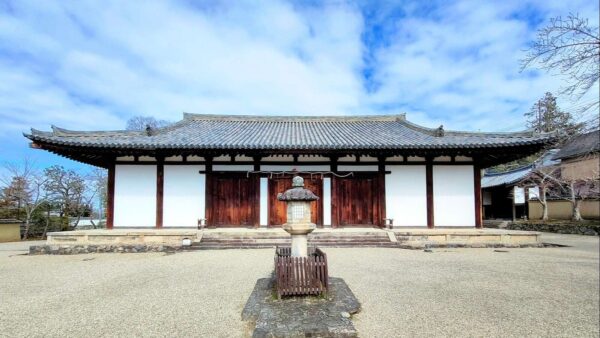

隅でひっそり佇む東院堂

薬師寺の回廊の外に「東院堂」という建物がひっそりとあります。こちらは「日本最古の禅堂」といわれています。

※ちなみに、薬師寺内で国宝に指定されている建物は東塔と東院堂だけです

薬師寺のお堂はほとんどが朱色で統一されていて、やや中国の王宮のような雰囲気がありますが、東院堂は一般的な渋い茶色の、純和風なお堂になっています。

堂内には美しいお顔ですらっと上品な聖(しょう)観世音菩薩様と、その四方にいかめしい顔で躍動感のある四天王(持国天・増長天・広目天・多聞天)を拝見することができます。その対比にも注目してみてください。

歩くとところどころ床がキュッキュッと良い音を奏でてくれます笑

玄奘三蔵院伽藍~そして伝説へ~

平成3年(1991年)、玄奘三蔵(げんじょうさんぞう:日本では三蔵法師という名前が有名)の遺徳を後世に伝えるため、東塔や大講堂などがあるこれまでの白鳳伽藍に加え、新たに「玄奘三蔵院伽藍」が建立されました。新伽藍の建立は薬師寺の新たな歴史のスタートと言えます。

そもそも玄奘三蔵と薬師寺にはどういった関係があるの?と疑問に思われるかと思いますが、薬師寺の宗派は法相宗で、法相宗の祖は慈恩大師になります。そして、この慈恩大師のお師匠さんが玄奘三蔵になります。つまり、法相宗の教えの大本は玄奘三蔵ということになります。

中央の玄奘塔(写真)には、実物の玄奘三蔵の頭部の遺骨が納められているというから驚き!しかし、残念ながら玄奘塔へは特別拝観時しか入れません(建物を門の外から見ることは可能)。そのためここでは「番外編」枠とさせていただきました。

ぐるっと薬師寺

Around Yakushiji

薬師寺の境内には他にも注目してほしいスポットや展示物があります。

ここでは厳選してご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は1時間半くらいです

南門

永正9年(1512年)に建立。こちらの門は元々は別のところにあったもので、南大門焼失後、南門として現在の位置に移築されたようです。重要文化財に指定されています。

食堂

平成29年(2017年)に再建。天禄4年(973年)に焼失後、寛弘2年(1005年)に再建された記録があるものの、その建物がいつまで存続したかは不明だそうです。

不動堂

御本尊の不動明王をはじめ、蔵王権現などがお祀りされています。毎月8日・18日・28日に護摩祈願・先祖供養が行われ、法要時のみ開堂されます。

回廊

薬師寺の回廊はとても幻想的で、奈良時代にタイムスリップしたかのようです。朱色の柱と緑の連子(れんじ)窓…赤いきつねと緑のたぬきみたいですね!

若宮社ほか

若宮社は南門を入って左手側(回廊の外)にあります。鎌倉時代に作られたもので重要文化財です。この他にも近くに「弁財天社」や「平木大明神社」があります。

龍王社

龍王社は東院堂のすぐ隣にあります。室町時代に作られたお社で、難陀(なんだ)龍王を祀っています。元は龍王山にあったものがこちらへ移築されたそうです。

お写経道場

創建者の天武天皇が写経をされていたこともあって、薬師寺では写経が盛んに行われています。個人の場合は予約不要で、また用具一式も用意されているので、気軽に参加することができます。

薬師寺の蓮

薬師寺は蓮の名所として知られ、毎年6月下旬~8月中旬には鐘楼周辺などに約250鉢の蓮を並べるイベントが行われています。白やピンクの蓮が見られ、毎年観光客で賑わいます。

薬師寺の梅

お土産や御朱印所などがある東僧坊前や、お写経道場近くや玄奘三蔵院伽藍では色とりどりの梅がたくさん見られます。収穫された梅の実で梅干しも製造されているようです。

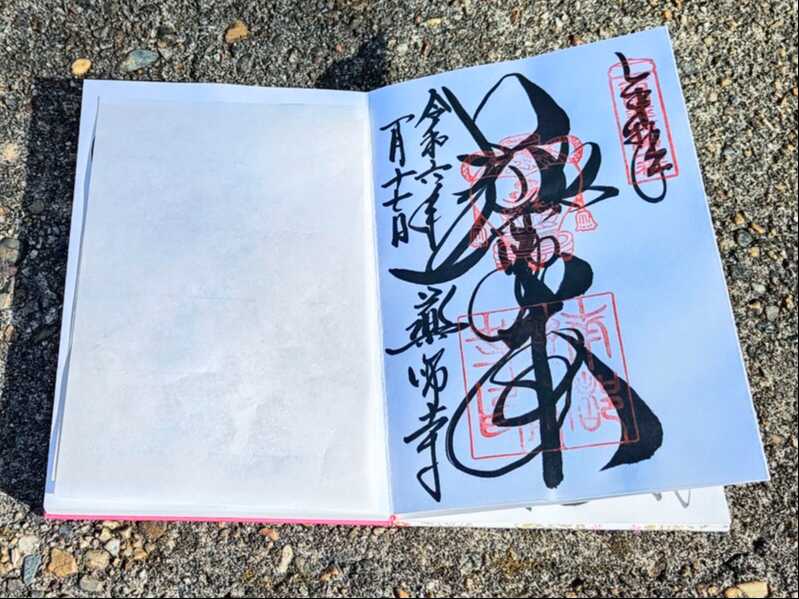

御朱印

薬師寺の御朱印は東僧坊で書いていただけます。書いていただける内容は御本尊の「薬師如来」の他、いくつか種類があります。

御朱印(切り絵)

薬師寺では切り絵の御朱印もあります。台紙が金色なので高級感のある厳かな御朱印になっています。

アクセスと拝観情報

Access & Information

薬師寺へは最寄駅から徒歩で行くか、最寄りのバス停まで奈良交通バスを利用して行く方法があります。

最寄駅から徒歩で行く場合

薬師寺の最寄り駅は、近鉄橿原線「西ノ京」駅です。

改札口を出て「東出口」の階段を上がり、そのまま直進します。

突き当たりを左へ曲がりそのまま進むと、右手側に薬師寺の赤い門(與楽門)が見えます。

そちらを入っていくと拝観受付があります。

奈良駅からバスで行く場合

JR奈良駅、近鉄奈良駅から出ている奈良交通バスをご利用される場合は、バス停「薬師寺」で降ります。

バス停からそのまま南へ直進すると薬師寺の赤い門(與楽門)が見えます。そのまま入っていくと拝観受付があります。

バス停「薬師寺」までの乗車時間は、JR奈良駅からですと約18分、近鉄奈良駅からですと約23分になります。

⇒JR奈良駅から「薬師寺」への時刻表

⇒近鉄奈良駅から「薬師寺」への時刻表

| 拝観時間 | 8:30~17:00 (受付は16:30まで) |

| 拝観料 | 大人:1000円 中学生・高校生:600円 小学生:200円 ※団体割引あり (25名以上) |

| 所在地 | 奈良県奈良市西ノ京町457 |

| TEL | 0742-33-6001 |

| ホームページ | https://yakushiji.or.jp/ |

| その他 | 有料駐車場有 (乗用車150台) |

ちょっとそこまで

Neighborhood

薬師寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

孫太郎稲荷神社

薬師寺南門の近くにある神社です。創建は定かではありませんが、江戸時代中期に造営されたそうです。播州姫路にあった孫太郎稲荷がこちらに移されたとのことです。

休ヶ岡八幡宮

孫太郎稲荷神社の近くにあります。寛平年間(889~898年)に薬師寺別当であった栄紹大法師が宇佐八幡宮からお迎えした神社です。以来、薬師寺の鎮守社となっています。

大池(勝間田池)

薬師寺の西にあり、万葉集や枕草子にも出てくる池です。池越しに薬師寺の両塔と若草山を望むことができ、水面に映る塔も良い感じです。若草山の山焼きの時は撮影スポットとして多くの方で賑わいます。

唐招提寺

授戒師として唐から来日された鑑真和上創建の古寺です。薬師寺北側にある與楽門をそのまま北上して突き当たりに唐招提寺があります。距離は約500mほどで、徒歩でしたら約9分です。

⇒唐招提寺についてはこちらをご覧ください

薬師寺周辺地図

以上、薬師寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

薬師寺と同じ法相宗大本山のお寺です。イケメン仏像でお馴染みの『阿修羅像』などが見られる国宝館はおすすめです。

薬師寺と同じ、塔が東西に2つある双塔式伽藍のお寺です。古代に造られた塔が両方現存するのは當麻寺だけです。

薬師寺と名前が似ていますが、特に関連性はありません。こちらもご本尊が薬師如来像で、十二神将立像が有名です。