奈良古寺【新薬師寺】

新薬師寺の歴史

About History

新薬師寺(宗派は華厳宗、山号は「日輪山(にちりんさん)」)は、かつて「香山薬師寺」や「香薬寺」とも呼ばれました。

新薬師寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

光明皇后が天平19年(747年)に、夫・聖武天皇の病気平癒を祈願して創建しました。

創建当時は金堂や講堂、東西両塔、僧坊などがある大寺院だったと言われています。特にお寺の本堂である「金堂」は横幅が約60mもあり、現在の東大寺大仏殿に匹敵するくらいの大きさだったようです。

しかし、宝亀11年(780年)の落雷による火災、応和2年(962年)の台風による倒壊被害のため、創建時の建物はほとんど失われてしまいました。

※現在の本堂は、それらの被害から免れて残ったお堂の1つで、元々本堂として建てられたものではありません

被害の度に復興は進められ、鎌倉時代には南門や地蔵堂、鐘楼などが新たに建立されましたが、創建時の規模には及ばず、現在に至っています。

新薬師寺の見どころ

Highlights

新薬師寺の見どころは次の2つ+1です。

では、それぞれ詳しく見ていきますね!

防御は任せろ!

『十二神将立像』

新薬師寺の本堂に入ってまず見えるのが『十二神将立像』。

ご本尊である薬師如来様を防御するように取り囲む様は実に圧巻です。

また、十二体の中で一体(宮毘羅:クビラ)を除いてすべて奈良時代に作られたもの(国宝)というから驚きです。

元は鮮やかな彩色が施されていたようですが、経年によりほとんど色味がなくなってしまっています。

しかし、よく見ると赤っぽいところや緑っぽいところがほんの少し残っているのが肉眼でもわかります。

堂内は写真撮影禁止で、またパンフレット等にも著作権があるため写真が載せられません…

ぜひ現地でご覧ください!

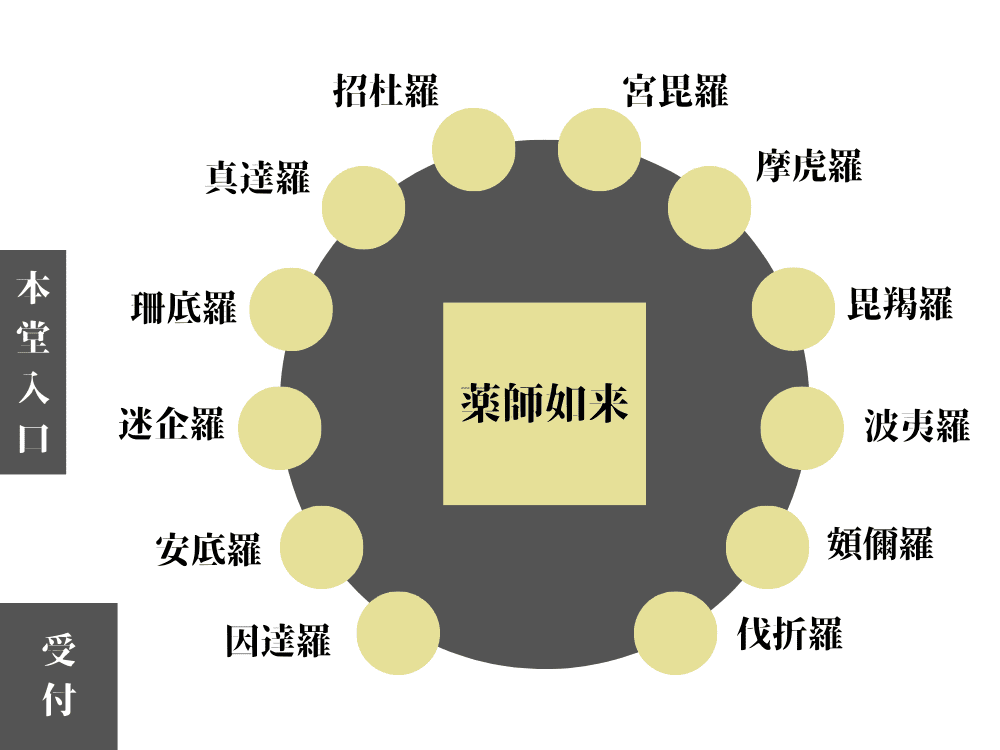

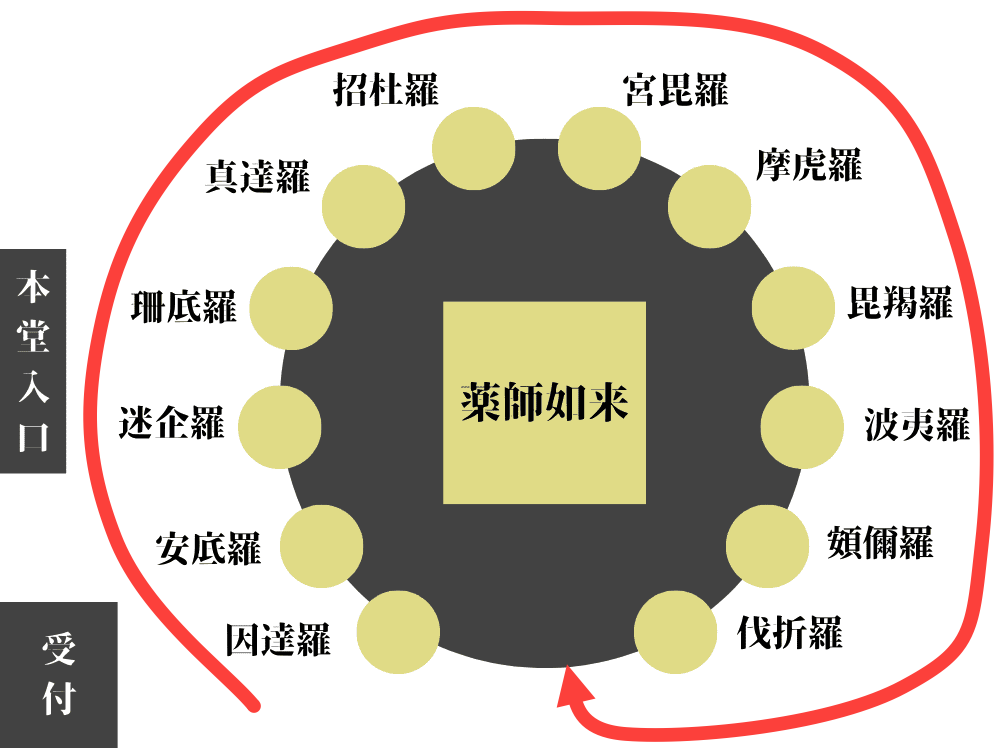

ちなみに、本堂内での十二神将立像の配置は次のとおりです。

本堂入口(上図左)から受付の方へ行くと、自然と「因達羅(インダラ)」あたりに来ます。

基本的にお寺のお堂内は右回り(時計回り)しますので、「因達羅」からスタートして右回りすると下記のような順番で十二神将を見ることになります。

- 因達羅(インダラ)

- 安底羅(アンテラ)

- 迷企羅(メイキラ)

- 珊底羅(サンテラ)

- 真達羅(シンダラ)

- 招杜羅(ショウトラ)

- 宮毘羅(クビラ)

- 摩虎羅(マコラ)

- 毘羯羅(ビギャラ)

- 波夷羅(ハイラ)

- 頞儞羅(アニラ)

- 伐折羅(バザラ)

※十二神将立像の読みは、新薬師寺の読みに従っています

一体一体細かく見ていくと、みなさんなかなかイカツイお顔をされています。

特にトリを飾る伐折羅(バザラ)の表情は泣く子も黙りそうです笑

ポチャかわ

『薬師如来坐像』

『十二神将立像』のところでも言ったように、受付を済ませると「因達羅」がスタートになります。

そしてそこから右回りしていくと、ほとんど一周したところでやっと御本尊である「薬師如来坐像」の御尊顔を真正面から拝めます。

ですので、かなり遅れての初めましてになります笑

御本尊の薬師如来坐像は奈良時代〜平安時代初期に作られたものだと言われ、国宝に指定されています。

大抵仏像は半眼になっていることが多いですが、こちらの薬師如来様は割とぱっちり目を開いています。

見た目がふくよかで、目がぱっちりクリっとされているので、初めて見た時の個人的な感想は「ぽちゃかわいい…」です。

十二神将にずっと睨みをきかされていたから尚のこと

仏像に対してこのような印象を持ったのは自分自身初めてです(と言いますか、これまで同じ印象を抱いた仏像には未だ出合っていない)。

ぜひ実際にご覧ください。

私の気持ちをわかってくれる方がいらっしゃると信じたい…

君はいずこへ?

悲しき『香薬師像』

新薬師寺には『十二神将立像』と『薬師如来坐像』以外にも、『香薬師像』という貴重な仏像があります。

いや厳密に言うと、そういう仏像が「ありました」と言う方が正しいですが…

こちらの香薬師像は、十二神将立像や薬師如来坐像よりも時代が古く、「白鳳時代の傑作」と評される仏像です。

光明皇后の念持仏(身近において拝む仏像)だったと言われています

しかしこの香薬師像、実は盗難に遭いまして今現在行方不明です…しかも盗難に遭ったのは計3度!

1度目は明治23年で、約800mほど離れたところで無事に見つかりました。ただし右手が切り離された状態でした。

2度目は明治44年で、大阪・住吉の畑の中で見つかりましたが、両足がない状態でした。

3度目は昭和18年で、そのまま行方不明になり現在に至ります。

ただ、香薬師像の型取りが偶然最後の盗難前にされていて、それを基に造られた複製品が新薬師寺にあります。

それほど大きくなく、幼さの残るとても柔和なお顔をされています。

しかしこういう裏事情を知ってしまうと、悲しい表情にも見えてしまいます…

ぜひこちらもご覧ください。

私が行った時は薬師如来様の斜め前に置かれていました

ぐるっと新薬師寺

Around Shin-Yakushiji

見どころで取り上げたもの以外で、新薬師寺の境内で気になったものをご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は30分くらいです

南門

新薬師寺の表門です。鎌倉時代後期のものと言われています。拝観受付の小屋がありますが人はいませんので、自分で柵を開けて中に入っていきます。

東門

新薬師寺の東側にも門があります。こちらの門は平安〜鎌倉時代初期のものと言われています。ただし、こちらからは入れません。

鐘楼

南門を入ってすぐ右側にあります。鐘楼自体は鎌倉時代のものですが、梵鐘は奈良時代のものです。除夜の鐘などで現在でも使われているそうです。

本堂

本堂は奈良時代に建てられた貴重な建物です。元は本堂ではなく、落雷や台風で残ったお堂を本堂として利用されました。

本堂入口

本堂は西側から入ります。入口には自動券売機が置かれており、そこから事前に拝観券を購入しておきます。そして、券を受付に持っていきます。

実忠和尚御歯塔

東大寺二月堂修二会の創始者と言われる実忠(じっちゅう)和尚の歯塚と伝わるものです。元は十三重の石塔だったようですが、現在は5層のみになっています。

地蔵堂

鎌倉時代に建てられたもので、十一面観音菩薩立像、薬師如来立像、地蔵菩薩立像が安置されています。

庭園

本堂の西側に庫裡(くり)や香薬師堂につながる通路があり、そこに入ると庭園になっています。庫裡ではDVDが上映されています。

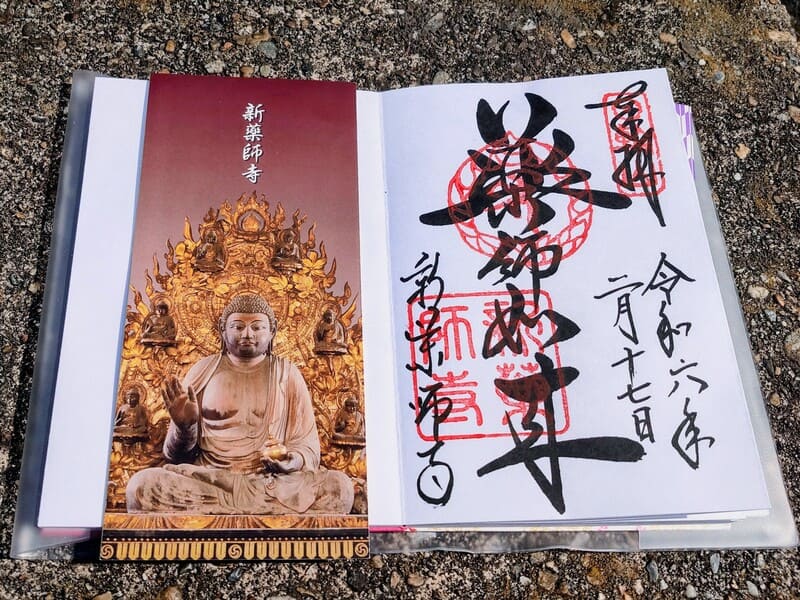

御朱印

御朱印は「薬師如来」と書いていただけます。ちなみに、御朱印も本堂入口の券売機で事前に券を購入しておきます。

アクセスと拝観情報

Access & Information

新薬師寺は駅から離れているため、最寄りのバス停 (「破石町」) まで奈良交通バスを利用して行くのがおすすめです。

「破石町」のバス停から南へ進み、最初の十時交差点を左折します。

そのまま道なりに進んでいくと「入江泰吉記念奈良市写真美術館」が見えてきますので、そこで左折すると新薬師寺の南門に到着します。

JR/近鉄奈良駅からバスで行く場合、バスの乗車時間は乗るバスにもよりますが、JR奈良駅からですと約8分、近鉄奈良駅からですと約5分になります。

⇒JR奈良駅から「破石町」への時刻表

⇒近鉄奈良駅から「破石町」への時刻表

| 拝観時間 | 9:00~17:00 |

| 拝観料 | 大人(大学生以上):600円 中学生・高校生:350円 小学生:150円 ※団体割引あり |

| 所在地 | 奈良県奈良市高畑町1352番地 |

| TEL | 0742-22-3736 |

| ホームページ | https://www.shinyakushiji.or.jp/ |

| その他 | 駐車場有 JAFクーポン利用可(券売機では割引された券を購入してください) |

ちょっとそこまで

Neighborhood

新薬師寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

南都鏡神社

新薬師寺南門前にあります。新薬師寺の鎮守社となっていたようです。境内は藤原広嗣(藤原不比等の孫)の屋敷跡だったとされていることから、藤原広嗣が祭神になっています。

不空院

新薬師寺東門のすぐ近くにあります。不空羂索観音を御本尊とする真言律宗のお寺です。鑑真和上が住まわれていたとも言われています。縁切り・縁結びのお寺でもあります。

入江泰吉記念奈良市写真美術館

新薬師寺南門を出て右の方へ進むとすぐに見えます。奈良の風景や仏像、行事など、奈良に関する写真を撮り続けた入江泰吉の作品8万点が収蔵されています。

白毫寺

新薬師寺から南の方向へ約15分ほど歩くと着きます。高台にあるため、奈良市街を一望できます。椿の名所として知られ、大和(奈良)三名椿の一つになっています。

新薬師寺周辺地図

以上、新薬師寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

新薬師寺と同じ、光明皇后が創建し、皇族とも縁が深いお寺です。境内には少し一服できる光月亭があります。

こちらも光明皇后が創建したお寺です。国内最小の五重塔や、空海筆と伝わる「隅寺心経」を見ることができます。

新薬師寺と同じ華厳宗のお寺で、東大寺が総本山になります。大仏殿や二月堂、法華堂など見どころが多いです。

こちらも新薬師寺と同じ華厳宗のお寺です。安倍晴明ゆかりのお寺で、奈良有数の桜の名所でもあります。