奈良古寺【室生寺】

室生寺の歴史

About History

室生寺は真言宗室生寺派の大本山で、山号を「宀一山(べんいちさん)」といいます。

室生寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

奈良時代末期、興福寺の僧5人が山部親王(のちの桓武天皇)の病気平癒を室生山にて祈願したところ、無事に快復。桓武天皇の命を受け、僧・賢璟(けんけい)が室生山に「室生山寺(むろうさんじ)」を創建したのが始まり。

※祈願した僧5人の中に賢璟もいたとみられています

室生山寺(室生寺)はその後、賢璟の弟子・修円(しゅえん)らによって寺観が整えられていきますが、次第に衰退していきました。

しかし、江戸時代に徳川綱吉公の母・桂昌院の寄進により復興をとげ、また当時室生寺は興福寺(法相宗)の支配下にありましたが、真言宗豊山(ぶざん)派の寺院として独立しました。

昭和39年(1964年)には真言宗室生寺派の大本山となり、現在に至っています。

室生寺の見どころ

5選+1

Highlights

室生寺にはいくつか見どころがありますが、ここでは次の5つ+1に厳選しました。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

優しき微笑み・如意輪観音菩薩

室生寺でぜひとも見ていただきたいのが、本堂・灌頂堂(かんじょうどう)にいらっしゃる国宝『如意輪観音菩薩』様。

片膝をつき、頬に手を当てたお姿…「まぁお入んなさい」とでも言っているような、優しく微笑んでいるように見えるのが印象的です。灌頂堂内には椅子が置かれているのでゆっくりご覧いただけます。

堂内のお坊さん曰く、元は全身金色だったようですが、現在は金がほとんど剥がれ落ちてしまっています。また、あらゆる願い事を叶えてくださるということなので、欲張りな方でも安心です笑

ちなみにこちらの如意輪観音菩薩様は、大阪の観心寺、兵庫の神呪寺(かんのうじ)の如意輪観音と並ぶ「日本三如意輪」の一つと言われているそうです。

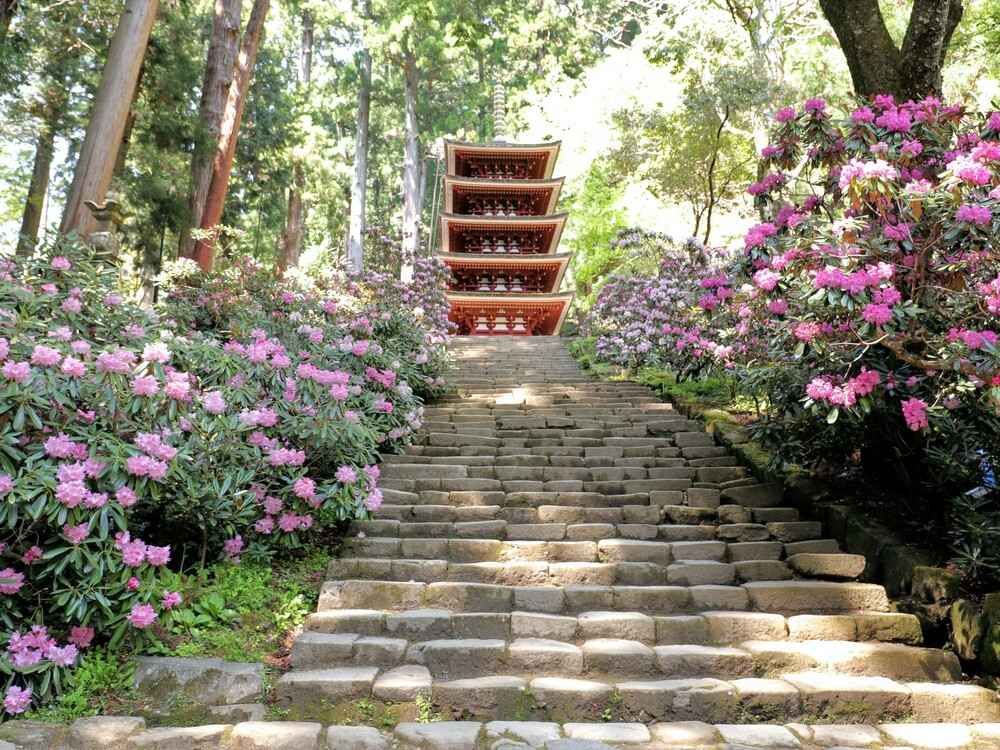

奇跡のカムバック・五重塔

室生寺で特に有名なのがこの五重塔。建立は西暦800年前後と言われ、室生寺の中では最古の建物になります(日本国内でも、屋外の五重塔としては法隆寺の五重塔に次ぐ2番目に古い!)。

また、高さ約16mと、屋外の五重塔としては日本最小だそうですが、「えっ、そうなん?」というくらい特に小ささは感じず、十分な存在感があります。

平成10年(1998年)には台風により倒れた木がこの五重塔を直撃するという災難に見舞われましたが、奇跡的に塔を支える心柱(しんばしら)には当たっておらず、倒壊は免れました。そして、平成12年(2000年)の修復工事を経て見事に復活しました!

奇跡のカムバックを果たした五重塔をとくとご覧あれ!

大喜利ができそう・十二神将立像

室生寺の『十二神将立像』は必見です!十二神将というと新薬師寺が有名ですが、新薬師寺のイカツイ十二神将に比べると非常にチャーミング。表情や立ち居振る舞いがバラエティに富んでいます。

中でも個人的に好みなのが頭に犬を乗せている「戌神(じゅつしん):写真右側」。やしきたかじんを彷彿とさせる「かかって来んかい」と言っているよう…こんな感じで一体一体それぞれで大喜利ができそうです笑

「戌神」を含め十二神将は金堂と、拝観受付の近くにある寶物殿で見られます。

ちなみに、金堂の特別拝観時のみ内部の写真撮影が可能になりました(ただし、寶物殿での撮影は不可)。写真はその時のものです。

※金堂内での写真撮影は今後も続けるかどうかわからないそうです

神聖の地・奥之院

室生寺の境内を進んでいくと「奥之院」があります。奥之院までの道中は、杉木立に囲まれていて昼間でも薄暗く、空気の違いを感じます。

石段をしばらく上がっていくと、頂上に立つ「常燈堂(じょうとうどう)」というお堂が下から見えます。思っていたほど案外楽だったなぁと思いきや、お堂が見えているのになかなか着かない!進めども進めども全く距離が縮まらないようなパラドックスに陥ります笑

奥之院に着いたときはもうヘトヘトです…石段は、五重塔の先にある朱色の無明橋から数えて370段あるそうなので、体力に自信のない方はおすすめしません…(室生寺全体だと700段くらいあるらしい)

ただ、室生寺では奥之院は神聖の場所とされているそうなので、神聖なる空気やパワーをいただきたい方はぜひ!

室生寺の代名詞・可憐に咲く石楠花

室生寺と言ったら石楠花(しゃくなげ)です。今や室生寺の代名詞となっていて、境内には約3000株が植えられているそうです。

特に五重塔が見えるこの位置(写真)からの眺めは絶景で、カメラやスマホを抱える人たちで大層群がります。

※もちろん私もその一人

この石段を上がっていった先が奥之院になるのですが、あまりに皆さん必死に撮っているので行こうにも行けない・・・

室生寺の石楠花は例年4月中旬から5月上旬が見ごろで、ちょうどゴールデンウィークあたりになりますので、休暇を利用してぜひ石楠花を堪能してください!

※石楠花と同時期に金堂の特別拝観もあります

別名「女人高野」

「室生寺の歴史」でもお伝えした通り、江戸時代に徳川綱吉公の母・桂昌院による寄進のおかげで室生寺は衰退の中から復興を遂げました。その頃から室生寺は「女人高野(にょにんこうや)」と呼ばれるようになったそうです

なぜ「女人高野」なのかと言うと、真言宗総本山の高野山金剛峰寺では女人禁制だった一方で、室生寺では古くから女性の参詣が行われていたためです。

そういった経緯もあって、今なお女性の参詣者が多く、女性からの支持が篤いお寺になっています。

ちなみに写真は、本堂・灌頂堂の右隣にある桂昌院の供養塔ですが、きれいに花が供えられていて、桂昌院に対する敬慕の念を感じました。

ぐるっと室生寺

Around Murouji

室生寺の境内には他にも注目してほしいスポットや展示物があります。

ここでは厳選してご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は1時間くらいです

※奥之院まで行くならプラス50分くらい

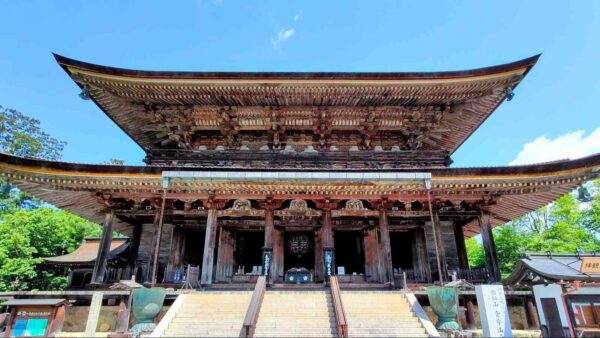

仁王門

拝観受付を進み、右へ曲がると見えてきます。仁王門は江戸時代に焼失し、昭和40年(1965年)に再建されたそうです。青色と赤色の仁王像が印象的です。

バン字池

仁王門を進むと見えてきます。梵字の「バン」の字に見えることから「バン字池」と呼ばれているそうです。木札の一文字目が「バン」と読むそうです。

鎧坂

バン字池のすぐ先にあります。下から見ると鎧の草摺(くさずり:銅から下げられたスカート状のもの)のように見えるので鎧坂というそうです。こちらでも石楠花がきれいに咲いています。

金堂

鎧坂を上がったところにあります。平安時代前期に建てられたお堂で、国宝に指定されています。少し小ぶりですが、杮葺(こけらぶき)の味のあるお堂です。

弥勒堂

金堂の斜め前にあるお堂で、鎌倉時代に建てられたものだと言われています。その名の通り、弥勒菩薩様が祀られています。

北畠親房之墓

北畠親房は南北朝時代の南朝(後醍醐天皇)側の重臣です。宇陀地域は北畠家の所領だったこともあり、北畠親房の墓だと伝わっていますが、はっきりしたことはわからないそうです。

灌頂堂(本堂)

室生寺の本堂で、「灌頂(かんじょう)」という真言密教の儀式を行うところなので一般に「灌頂堂」と呼ばれています。鎌倉時代の建立で、国宝に指定されています。

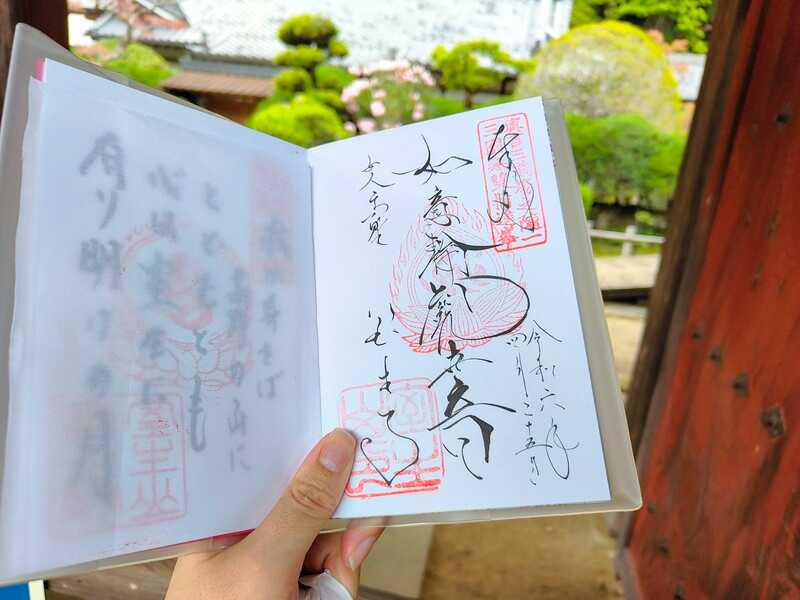

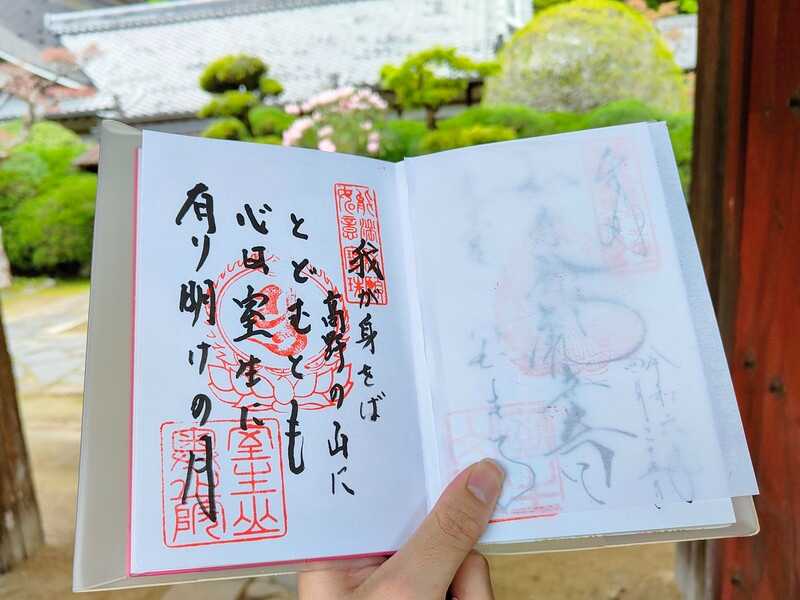

御朱印(灌頂堂)

室生寺の御朱印は各所でいただけますが、灌頂堂では御本尊である『如意輪観世音』と書いていただけます。他のお寺に比べて、繊細な筆遣いが印象的です。

織田常真(信雄)廟

織田常真(信雄)は織田信長の三男で、江戸時代には宇陀松山藩の初代藩主となりました。京都総見院からここに分骨され、こちらでも供養されているそうです。

無明橋

奥之院への道にかかる橋です。この辺りは「無明谷」と呼ばれているそうです。この無明橋から370段進むと奥之院に着きます。体力に自信のある方はぜひ挑戦してみてください!

御影堂(奥之院)

奥之院にある弘法大師の像を祀るお堂で、大師堂とも呼ばれています。このお堂の建立は鎌倉~南北朝時代あたりで、各地にある大師堂の中でも最古級だそうです。

七重石塔(奥之院)

奥之院の頂上部分に建てられている七重の石塔です。この塔が建っている岩場は「諸仏出現の地」と伝えられており、古来より信仰の対象となっていたそうです。

御朱印(奥之院)

奥之院の御朱印は2種類ありますが、私は弘法大師が詠んだとされる「我が身をば 高野の山に とどむとも 心は室生に 有り明けの月」にしました。

太鼓橋

室生寺の前を流れる室生川にかかる橋です。この橋を渡ると室生寺の境内になります。この橋から見下ろす川の風景も趣があります。

アクセスと拝観情報

Access & Information

室生寺へは近鉄「室生口大野」駅からバスで行くのがおすすめです。

「室生寺」のバス停に着きましたら、川に沿って東の方へ5分ほど歩くと朱色の太鼓橋が見えます。その橋を渡ると本坊などがある表門に到着します。

表門の前を右へ曲がってそのまま進むと拝観受付のところに来ます。

バスの乗車時間は室生口大野駅から約14分です。

⇒室生口大野駅から「室生寺」への時刻表

土砂崩れの影響で迂回して運行されることがあるため、通常より多く時間がかかる場合があります

| 拝観時間 | 【境内】 8:30~17:00 ※12/1~3/31の間は9:00~16:00 【寳物殿】 9:00~16:30 ※12/1~3/31の間は9:30~15:30(受付は15:00まで) |

| 拝観料 | 【通常拝観料】 大人:600円 子ども:400円 【寳物殿】 400円 【金堂外陣拝観料(特別拝観時のみ)】 500円 ※団体割引あり |

| 所在地 | 奈良県宇陀市室生78 |

| TEL | 0745-93-2003 |

| ホームページ | https://www.murouji.or.jp/ |

| その他 | 有料駐車場有 JAFクーポン有 |

ちょっとそこまで

Neighborhood

室生寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

室生龍穴神社

室生寺から徒歩約9分ほどのところにある神社です。水を司る龍神を祀っており、雨乞いの儀式が行われていたそうです。冒頭の「室生寺の歴史」でもご紹介した、山部親王の病気平癒を祈願したのがこの神社辺りだとも伝わっています。

大野寺

室生寺と同じ、真言宗室生寺派のお寺です。「室生口大野」駅から徒歩7分ほどのところにあります(室生寺行のバスでも行けます)。役小角(えんのおづぬ)が開き、弘法大師がお堂を立てたと言われています。しだれ桜が有名です。

弥勒磨崖仏(大野寺石仏)

宇陀川沿いにある岩壁を削って彫られた弥勒仏で、高さは11.5mあるそうです。後鳥羽上皇の勅願により造立され、承元3年(1209年)に開眼供養されたと言われています。大野寺の境内にこの石仏を拝める礼拝所があります。

長谷寺

長谷寺の最寄り駅である近鉄「長谷寺」駅は、室生口大野駅の2つ隣で乗車時間は約11分ですので、室生寺と一緒に参拝される方が多いです。季節によっては室生寺~長谷寺の臨時直通バスが出ています。

⇒長谷寺についてはこちらをご覧ください

室生寺周辺地図

以上、室生寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

室生寺と同じく石楠花の名所で、「日本最初の厄除け霊場」として厄除け祈願のお寺として知られています。

室生寺は元は興福寺の末寺になっていました。興福寺では阿修羅像をはじめとした仏像や宝物が見られる国宝館がおすすめです。

金峯山寺の創建者は、修験道の開祖と言われる役小角(えんのおづぬ)で、室生寺も役小角が始まりという言い伝えもあります。