奈良古寺【興福寺】

興福寺の歴史

About History

興福寺(法相宗大本山)は、明治期の廃寺同然の状態から奇跡的に復活を遂げたお寺です。

興福寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

藤原鎌足夫人・鏡王女(かがみのおおきみ)が創建した山階寺(やましなでら)が始まり。山階寺はその後、飛鳥に移され厩坂寺(うまやさかでら)へ、そして和銅3年(710年)の平城遷都に伴って平城京に移され、「興福寺」となりました。

興福寺は藤原氏の氏寺(私寺)として創建されましたが、次第に勢力が拡大し、一時は大和一国を支配するほどまでになりました。しかし、度重なる火災や兵火により弱体化していきます。

明治期になると、神仏分離令により僧侶達が春日大社の神官になってしまい、一時は無住の寺となりました。境内の一部も公園(現在の奈良公園)へと変化しましたが、その後、興福寺再興の機運が高まり、お堂の修理や境内の整備が行われました。

平成10年(1998年)には世界文化遺産に登録され、現在に至ります。

興福寺の見どころ

5選+1

Highlights

興福寺にはいくつか見どころがありますが、ここでは次の5つ+1に厳選しました。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

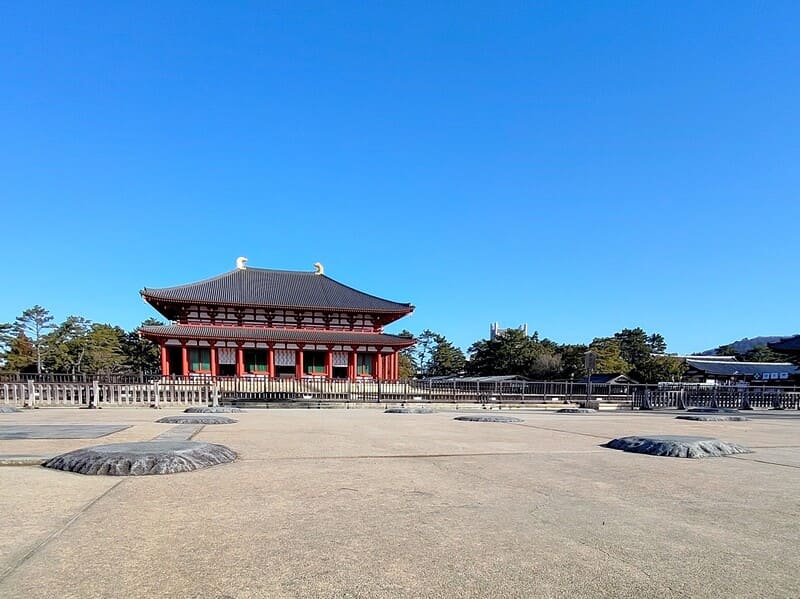

300年越しのこんにちは・中金堂

興福寺は度々火災の被害にあってきており、残念ながら創建当時の建物は残っていません。興福寺の本堂にあたる中金堂も焼失と再建を繰り返してきましたが、享保2年(1717年)の火災以後、財政難から仮金堂の状態が続いていました。

しかし平成30年(2018年)、約300年の時を経て創建当時の様式で中金堂が復元されました!その大きさ、荘厳さには圧倒されるはず。

中金堂の御本尊は金ピカに補修された釈迦如来坐像、そして脇を固める薬王菩薩と薬上菩薩、吉祥天と大黒天。また、南円堂から移設された四天王像が見られますので、仏像好きさんも納得の内容でしょう。

堂内は渋い匂いで満たされ、同じ匂いがする「にほひ袋」が売られています。奈良の思い出として、お土産にいかがですか?

まさに「宝石箱や〜」の国宝館1:阿修羅像

興福寺に行ったら国宝館はマストです!これを見ずに帰ってしまうのは、海遊館でジンベエザメを見ないで帰るのと同じくらいもったいないです笑

国宝館といえばやっぱり我らがアイドル「阿修羅像」。以前、東京と福岡で『国宝・阿修羅展』を開催すると、アシュラー(阿修羅好き女子)や仏像ガールと呼ばれる人たちが増えたとか増えなかったとか…

ちなみに、阿修羅は「八部衆」と呼ばれる8体いる仏像の中の1つ。他の7体はみんな甲冑を身につけて戦闘体制万全ですが、阿修羅だけクールにほぼ半裸といういでたち。この俺流感、すごいですね!

興福寺の歴史と同様、阿修羅も火災の中を生き抜いてきたため、ところどころ指先が潰れ、鉄が剥き出しになっているところが痛々しいです。

まさに「宝石箱や〜」の国宝館2:銅造仏頭

個人的に国宝館で一番見ていただきたいのが「銅造仏頭」。元は東金堂の本尊で、頭部しか残っていません。「銅造仏頭」は次のような数奇な運命をたどって今に至っています。

南都焼き打ちの兵火により興福寺の伽藍は焼失。その後、東金堂は再建されたものの本尊がない状態でした。そして業を煮やした興福寺の僧侶たちは、飛鳥の山田寺にあった薬師如来を勝手に持っていき(大きな声では言えませんが、強奪…)、それを東金堂の本尊にしました。

しかしこの薬師如来も火災等により首より下は焼失。別の新しい御本尊ができたこともあり、役目を終え新本尊の台座にしまわれることなんと500年!存在自体忘れられていた昭和の初め、東金堂の解体修理時にたまたま発見されたという貴重な仏頭です。

⇒ 国宝館でおすすめの仏像・宝物についてはこちらをご覧ください

ポツンと三重塔

興福寺に来ると、大抵五重塔や国宝館のある東側のみで終わりがちですが、意外と見落としてしまうのが境内西側にある「三重塔」。ポツンとあるので、存在自体知らないという方がほとんどかもしれません。

興福寺創建時の建物は焼失してしまっているので、すべて後に再建されたものですが、中でもこちらの三重塔は鎌倉時代に再建されたもので、現在の興福寺内では最古級の建物です。

※ちなみに、五重塔は室町時代に再建されたものなので、三重塔の方が古いです

枠に囲まれているため中に入ったり近づいたりすることはできませんが、五重塔と同じく国宝に指定されているもので大変貴重です。ぜひ西側にも足を運んでいただき、こちらの三重塔もご覧ください。

※猿沢池西側の石段から境内に入るとすぐです

賑わいのオクタゴン・南円堂

境内の西側にあって、もう1つおすすめなのが「南円堂」。八角形でどっしりとしていて、どこから見ても形が美しいのが特徴です。季節になると「左近の藤」も見られますよ!

北側には「北円堂」もありますが(通常非公開)、南円堂は猿沢池に近く、また近くで御朱印がもらえるのでこちらの方が賑わっています。

南円堂も焼失と再建を繰り返していて、享保2年(1717年)の火災では中金堂と同様に焼失しました。しかしメインである中金堂よりもこちらの南円堂の再建が優先されました。それはなぜか?

それはここが西国三十三箇所巡りの札所になっていて参拝者が多く、浄財を集めやすいので、中金堂より早く再建した方がお寺にとって有利だったからだとか。

また、会う日まで…五重塔

本来なら興福寺の一番の見どころと言える五重塔ですが、現在大規模な保存修理工事が行われています。大規模修理は明治期以来実に120年ぶりとのこと。

写真をご覧の通り、素屋根にすっぽり覆われて見ることができません。折角の人生初の奈良観光なのに、なんでこんな時に!という方も多いかもしれません…

工事の完了は令和13年(2031年)の予定です。

※ちなみに、現在の五重塔は応永33年(1426年:室町時代頃)に再建されたものです。

この歴史あるすばらしい遺産を次代につなぐためにも、また会えることを願ってじっくり待っておきましょう。

ぐるっと興福寺

Around Kofukuji

興福寺の境内には他にも注目してほしいスポットや展示物があります。

ここでは厳選してご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は1時間半くらいです

南大門跡

三条通りに面したところにあります。かつて興福寺の南大門があったところです。南大門は享保2年(1717年)の火災以後再建されていません。現在は基壇(基礎部分)のみ再建されました。

東金堂

神亀3年(726年)、聖武天皇により建立されました。現在の建物は応永22年(1415年)に再建されたものです。五重塔修理により一時期拝観停止になっていましたが、拝観が再開されました。

北円堂

興福寺西側で、東向商店街の近くにあります。藤原不比等追善供養のために建てられました。現存する建物の中では最古級になります。春と秋に特別拝観があります。

西金堂趾

北円堂の前にあります。西金堂は光明皇后により建てられましたが、火災により焼失しそのままとなっています。阿修羅像をはじめとした八部衆は元はこちらで安置されていました。

左近の藤

南円堂の隣に藤棚があり、「左近の藤」と呼ばれています。南円堂を建立した藤原冬嗣が自ら植えた藤と伝わっています。室町時代には「南都八景」の一つに挙げられていました。

一言観音

南円堂のすぐ隣にあります。こちらの観音様は、一言だけ願い事を叶えてくれる、あるいは一つずつ願いを叶えてくれると言われています。いずれにせよ、有難い観音様です。

額塚

猿沢池の西側にある石段を登っていった先にあります。南大門に額を掲げると不可思議な出来事が続いたため、ここに額を埋めたと言われています。それ以来、不可思議な出来事は止んだとか。

摩利支天石

三重塔のすぐ前にあります。興福寺の子院であった宝蔵院の覚禅房胤栄(かくぜんぼういんえい)が武芸上達を祈願した石と言われています。胤栄は『バガボンド』にも出てきます。

本坊

興福寺の寺務を執り行うところです。本坊内には「大圓堂」というお堂があり、そこには聖観音菩薩像が安置されているようです。ただし、本坊の中に入ることはできません。

大湯屋

境内の東部、本坊の南側にあります。僧侶たちのお風呂場だったところで、2つの湯釜(平安時代と鎌倉時代のもの)があるそうです。ただし、柵があるため近づくことはできません。

菩提院大御堂

境内の南東部で、三条通りを渡ったところにあります。奈良時代の僧・玄昉(げんぼう)が住んでいたところで、阿弥陀如来座像が安置されています。ただし、柵があるため近づくことはできません。

五十二段

猿沢池の東側から興福寺の五重塔などへ向かう階段です。五十二という数字は「菩薩五十二位」に由来するといわれ、五十二位になると仏と同格になるそうです。一歩ずつ上っていけということでしょうか?

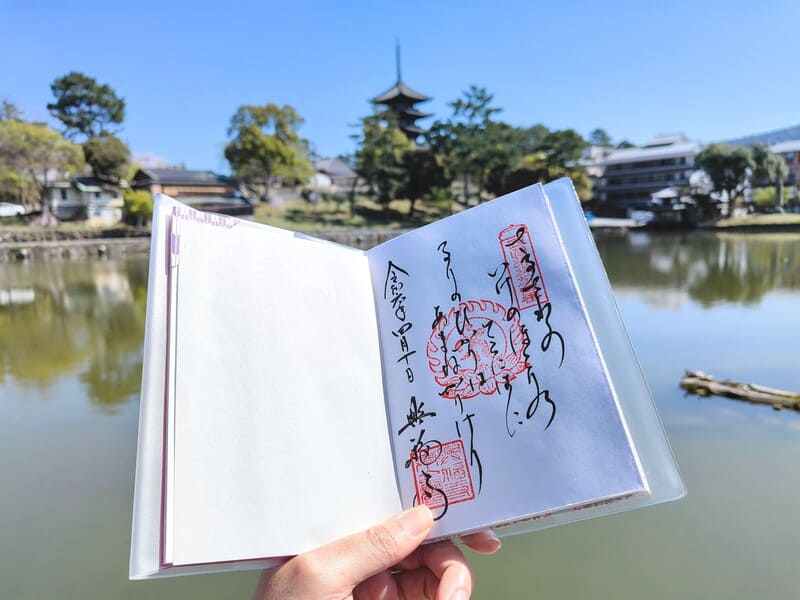

御朱印

興福寺の御朱印は9種類あります。私は御詠歌「さるさわの いけのほとりの てらにはに るりのひかりは あまねかりけり」にしました。折角なので猿沢池のほとりの、五重塔が見えるところで撮りました笑

アクセスと拝観情報

Access & Information

興福寺へは最寄駅から徒歩で行くか、最寄りのバス停まで奈良交通バスを利用して行く方法があります。

最寄駅から徒歩で行く場合

興福寺の最寄り駅は近鉄奈良駅になります。

近鉄奈良駅の東改札口から外に出て、そのまま東の方向へ進みます。

興福寺の世界遺産碑のところまで来たら右へ曲がります。

そのまま直進すると、中金堂や国宝館、東金堂や五重塔があるところへ来ます。

東向商店街からでも行けます。小路谷写真館さんの隣の坂を上がっていくと興福寺の境内に入り、北円堂の前に着きます。

奈良駅からバスで行く場合

JR奈良駅、近鉄奈良駅から出ている奈良交通バスをご利用される場合は、バス停「県庁前」が近いです。

バス停から南へ約3分歩くと中金堂や国宝館、東金堂や五重塔があるところへ来ます。

バスの乗車時間はJR奈良駅からですと約5分、近鉄奈良駅からですと約1分になります。

⇒JR奈良駅から「県庁前」への時刻表

⇒近鉄奈良駅から「県庁前」への時刻表

| 拝観時間 | 【中金堂・国宝館】 9時~17時 ※最終受付16時45分まで 【東金堂】 閉堂中により拝観不可 ※2025年拝観再開予定 |

| 拝観料 | 【中金堂】 大人:500円 中学生・高校生:300円 小学生:200円 【東金堂】 大人:500円 中学生・高校生:300円 小学生:200円 【国宝館】 大人:900円 中学生・高校生:800円 小学生:500円 解説冊子(任意):100円 【中金堂・東金堂・国宝館3か所共通券】 大人:1600円 中学生・高校生:1100円 小学生:600円 ※団体割引あり (30名以上) ※身障者割引あり |

| 所在地 | 奈良市登大路町48番地 |

| TEL | 【本坊寺務所】 0742-22-7755 【中金堂・東金堂】 0742-22-7781 【国宝館】 0742-22-5370 【南円堂納経所】 0742-24-4920 【駐車場】 0742-22-4096 |

| ホームページ | https://www.kohfukuji.com/ |

| その他 | 有料駐車場有 (乗用車46台) |

ちょっとそこまで

Neighborhood

興福寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

猿沢池

興福寺の南にある池です。興福寺の「放生会(捕らえられた生き物を野に放つ宗教儀式)」を行うための池として造られました。観光客も多いところです。

浮見堂

興福寺の南東にあります。奈良公園の鷺池(さぎいけ)に浮かぶ八角形のお堂です。桜や百日紅(さるすべり)の名所として知られています。興福寺から南東へ徒歩約10分ほどのところにあります。

興福寺周辺地図

以上、興福寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

興福寺の国宝館で絶対に見てほしい仏像・宝物を5つ厳選してご紹介します。

興福寺と同じ法相宗大本山の古寺です。東西に塔が建っている「双塔式伽藍」のお寺です。

室生寺は興福寺の僧・賢璟(けんけい)によって創建されました。石楠花の名所と知られています。

清水寺は元は興福寺の末寺でした。「清水の舞台」でお馴染みの清水寺は国内・海外問わず京都随一の人気を誇ります。

東福寺の名前の由来は東大寺と興福寺から来ています。東福寺の三門は日本三大門に数えられています。