奈良古寺【長谷寺】

長谷寺の歴史

About History

長谷寺は真言宗豊山(ぶざん)派の総本山で、全国に約三千の末寺を有するお寺です。

長谷寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

朱鳥元年(686年)、道明上人が初瀬山(はつせやま)の西の丘に「銅板法華説相図(どうばんほっけせっそうず)」を鋳造・安置し、三重塔を建立したのが始まり。続いて神亀4年(727年)に、徳道上人が聖武天皇の勅命により初瀬山の東の丘(現在の本堂の場所)に「十一面観音菩薩像」を祀り、御本尊としました。

平安時代には貴族の間で長谷詣(はせもうで)が流行していたようで、『源氏物語』『枕草子』『更級日記』『蜻蛉日記』など、多くの古典文学に長谷寺が登場しています。

※『光る君へ』でもお馴染みの藤原道長も万寿元年(1024年)に参詣しています

長谷寺は創建以来、度々火災により多くの建物が焼失してしまい、江戸時代以降に徳川家の寄進によって建物の再建が進められ、現在に至っています。

長谷寺の見どころ

5選+1

Highlights

長谷寺には多くの見どころがありますが、ここでは次の5つ+1に厳選しました。

それでは1つずつ詳しく見ていきますね!

圧倒的迫力!十一面観世音菩薩

やはり長谷寺の一番の見どころといえば、本堂にある御本尊「十一面観世音菩薩」様。初めて見た時はその大きさ(約10m)、威厳に圧倒され思わず「おぉ~」と声が出て、手を合わせてしまいました。

毎年春と秋には特別拝観として、本堂の中に入り十一面観世音菩薩様のお御足に触れることができます。やっぱりお御足も大きいんですね…

御本尊はこれまで何度か焼失し再建されているようですが、徳道上人が最初に造られた十一面観世音菩薩は、祟りがあるとされた霊木を使用したそうです。

ちなみに、物々交換でお金持ちになる「わらしべ長者」の物語がありますが、長谷寺の観音様のお告げが起点になっているとのこと。ぜひとも私にも長谷観音様のお告げをいただきたい笑

風情ある399段の登廊

奈良の長谷寺と言ったら多くの方は登廊(のぼりろう)を真っ先に想像されるのではないでしょうか。登廊の創建は長暦3年(1039年)で、春日大社の社司・中臣信清が子の病気平癒のお礼に造ったものだと言われています。

全部で399段あり、後半の方へ行くごとに1段が大きくなっています。ですので、運動不足気味の方やご年配の方は後半がきつく感じられるかもしれません。ただ、季節によっては写真のようにお花を愛でながら登れるので、疲労感も和らぐのではないかと思います。

※写真は牡丹の時期(4月下旬~5月上旬)

登廊を上がっていく自信がない方は本堂までの送迎車両もあります。登廊が心配で長谷寺詣でを諦めるのはもったいないので、ぜひ事前にお問い合わせしてみてください。

舞台からの眺めは格別なり

長谷寺には京都の清水寺のように、本堂からせり出した外舞台があります。

この舞台から見る風景は”いとをかし”。登廊399段を必死に登ってきた甲斐があります。外舞台からは登廊を上から見ることができるので、これだけ上がってきたんだなぁとしみじみ感じます。

個人的に好きなのがやはり五重塔が見えるこの位置(写真)。春には桜、秋には紅葉で覆われる五重塔は格別です。季節になると場所の取り合いになるので注意が必要です。

ちなみに、御本尊前にある内舞台(礼堂)からもわずかに風景を楽しむことができます。外舞台のようにはっきりではなく、チラ見えな感じがまた乙です笑

別名「花の御寺」

冒頭でもお伝えしましたが、長谷寺は「花の御寺(みてら)」とも呼ばれていて、一年中お花が楽しめるお寺です。例えば…

- 【春】牡丹、躑躅(つつじ)、石楠花(しゃくなげ)…

- 【夏】紫陽花(あじさい)、百日紅(さるすべり)、蓮、水連…

- 【秋】紅葉、彼岸花、桔梗(ききょう)…

- 【冬】寒牡丹、山茶花(さざんか)、蝋梅(ろうばい)、梅、椿…

これらはほんの一部です。ぜひ実際に足を運んでご覧ください。

最近では菊にもスポットライトが当てられ、登廊から見える「菊回廊」という催しが始まりました。写真はその時のものです。

長谷寺オリジン・本長谷寺

本堂から見える五重塔のすぐ隣に「本(もと)長谷寺」というお堂があります。この場所は、長谷寺を創建されたと言われる道明上人の精舎があったところとされています。また、五重塔の前には道明上人が建立されたと言われる三重塔趾の礎石もあります。

つまり冒頭でお伝えした、銅板法華説相図を安置し、三重塔を建立した「西の丘」というのはまさにこのあたりで、いわば長谷寺オリジン(元祖・長谷寺)というべきところです。この場所から長谷寺の歴史が始まったんだなぁと思うと感慨深いです。

※こちらではその「銅板法華説相図」のレプリカがご覧いただけます

ちなみに、この場所に行くには本堂を出て、右端にある坂道を上がっていきます。本堂を出た目の前にある通路ではありませんので注意してください。

長谷寺には天狗が住んでいたんだってよ!

長谷寺の下登廊(仁王門寄りの登廊)を登りきったところに一本の杉があります(写真)。実はこの一帯は昔、杉がたくさん生えており、そこに天狗が住んでいたとか。

その天狗は、英岳(えいがく)という小僧さんが登廊の灯籠に火を灯していくと、その火を消していくといういたずらをし、英岳をいつも困らせていました。英岳は「自分が能化(住職)になったら、ここの杉を一本残らず切って天狗を追い出してやる!」と決意し、厳しい修行に耐え、とうとう長谷寺の能化になりました。そして小僧時代に考えていたように、この一帯の杉を切っていきました。

最後の一本となった時、「そうは言っても、自分がここまで頑張れたのは天狗のおかげだ」と思い直し、この一本のみを残すことにしました。そのため、この杉は長谷寺では「天狗杉」と呼ばれています。

ぐるっと長谷寺

Around Hasedera

長谷寺の境内には他にも注目してほしいスポットや展示物があります。

ここでは厳選してご紹介します。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は2時間くらいです

仁王門

拝観受付をして最初に見えるのがこの大きな仁王門でかなり迫力があります。こちらの仁王門は明治に再建されたものです。重要文化財に指定されています。

道明上人御廟塔

仁王門を入ってすぐの右側に九重の「道明上人御廟塔」があります。登廊ができる前はここに、長谷寺創建者と言われる道明上人を祀っていたと考えられています。

情緒ある石段

登廊を上がってすぐのところに左へ曲がれるところがあり、写真のような石段になっています。こちらも登廊に劣らず情緒があります。

長谷型灯籠

登廊には丸くて大きな灯籠が吊るされています。この形は「長谷型灯籠」と呼ばれています。とても趣があって、登廊の風合いに合っています。登廊以外でも見られます。

二本(ふたもと)の杉

源氏物語「玉鬘(たまかずら)」に出てくる杉です。根元がつながり合っていることから、大切な人との結びつきを強くする霊木として親しまれているようです。

宗宝蔵

登廊を少し上がったところにあります。こちらは長谷寺に伝わる仏像や宝物を収蔵しているところです。春と秋の期間限定で入れます。無料ですので行かなきゃ損!

本堂内舞台(礼堂)

十一面観世音菩薩の前に内舞台(礼堂)があります。内舞台から見える景色が良い借景になっていて素晴らしいです。ただし、この舞台に上がることはできません。

結縁の五色線

十一面観世音菩薩の特別拝観時に、拝観者のみ「結縁(けちえん)の五色線」というものを手首につけていただけます。観音様との縁が結ばれた証になるそうです。

長谷大黒天

本堂出たところにあります。石でできている「福寿」と書かれた小槌と、「円満」と書かれた福袋があります。触ると良いらしいのでたくさん触っておきました。

三重塔趾

道明上人が建立した三重塔の趾です。豊臣秀頼公によって再建されましたが、明治9年(1876年)に落雷により焼失し、礎石を残したままとなっています。

豊臣秀長公供養塔

豊臣秀吉の弟・豊臣秀長は、長谷寺の伽藍復興に貢献したことから、長谷寺の歴代能化(住職)墓所内に供養塔が建てられています。墓所内の奥の方にあり、文字が薄くわかりにくいです。

本坊

長谷寺南側の少し小高いところに寺務所や大講堂がある本坊があります。大講堂入口からわずかに奥の景色が見えるのが良い感じです。大講堂は特別拝観時しか入れません。

長谷寺の紫陽花

長谷寺は紫陽花も素晴らしいです。岡寺と壷阪寺の三ヶ寺共同で「あぢさゐ回廊」というイベントが催されます。色とりどりの紫陽花を楽しむことができます。

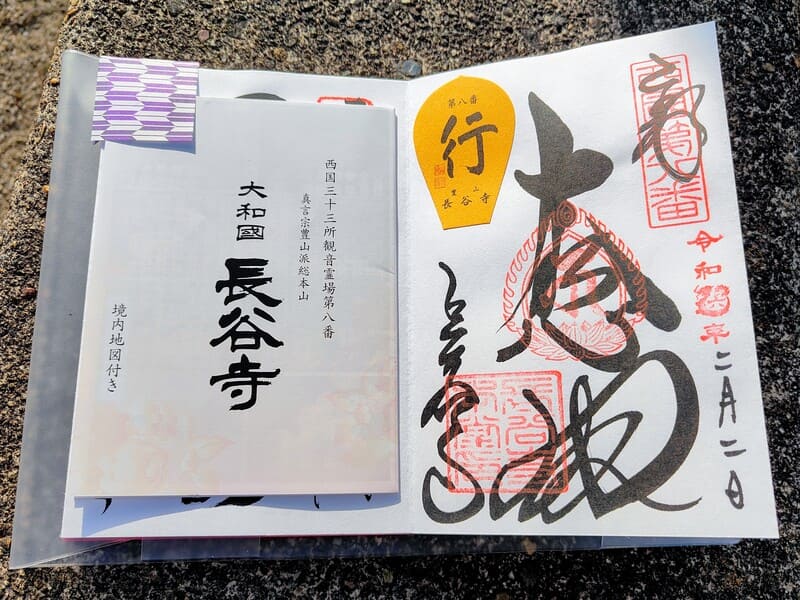

御朱印

長谷寺の御朱印です。いくつか種類がありますが、受付の方曰く一番オーソドックスということで「大悲閣」にしました。長谷寺では散華も付いています。

アクセスと拝観情報

Access & Information

長谷寺へは最寄駅から徒歩で行くのが基本です。長谷寺の最寄り駅は近鉄大阪線「長谷寺」駅です。

長谷寺駅の改札口を出たらそのまま前の道を進み、突き当たりまで来たら左へ曲がります。

そのまま直進して交差点と川(大和川)を過ぎ、突き当たりまで来たら今度は右へ曲がります。

そのまま直進すると「與喜天満神社」の長い階段が見えますので、そこで左に曲がり直進すると長谷寺の受付に来ます。

近鉄大阪線の「大和朝倉」駅や、近鉄/JRの「桜井」駅から長谷寺参道までのコミュニティバスが出ていますが、1〜2時間に1本程度しか出ていませんので注意してください。

| 拝観時間 | 8:30〜17:00(4月〜9月) 9:00〜17:00(10月〜11月、3月) 9:00〜16:30(12月〜2月) ※催しによって時間延長あり |

| 拝観料 | 大人(中学生以上):500円 小学生:250円 ※団体割引あり (30名以上) ※身障者割引あり |

| 所在地 | 奈良県桜井市初瀬731-1 |

| TEL | 0744-47-7001 |

| ホームページ | https://www.hasedera.or.jp/ |

| その他 | 有料駐車場有(参道に民間駐車場有) 境内送迎車両有(事前の問い合わせ必要) JAFクーポン有 |

ちょっとそこまで

Neighborhood

長谷寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

法起院

長谷寺の参道にあります。長谷寺の御本尊「十一面観世音菩薩」を造られた徳道上人により創建されました。徳道上人が晩年隠棲されたところと言われています。

與喜天満神社

法起院のすぐ近くにあります。菅原道真公を祭る”日本最古の天神信仰のお宮”といわれています。長谷寺と同様、石段が印象的。石段中腹には與喜寺跡、境内には徳川家光公から寄進された手水鉢があります。

白髭神社

法起院の前にある神社です。猿田昆古命(さるたひこ)と天宇豆賣命(あめのうずめ)を祀っており、本殿は石段を登っていったところにあります。縁結びと子宝の御利益があるようです。

長谷山口坐神社

長谷寺の参道にあります。長谷山を鎮める神様が祀られているようです。本殿は石段を上がっていった先にあります。近くに大和川が流れていて、大和川の水の流れる音が心地よいです。

長谷寺周辺地図

以上、長谷寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

長谷寺は牡丹の名所として知られています。毎年春に行われる「春のぼたん」というイベントについてご紹介しています。

長谷寺と同じ真言宗豊山派の古寺です。岡寺は奈良県内有数の厄除け祈願のお寺として知られています。

こちらも長谷寺と同じ真言宗豊山派の古寺です。日本最古の仏像と言われる「飛鳥大仏」を見ることができます。

舞台といったら「清水の舞台」でお馴染みの清水寺を真っ先に思い浮かべる方も多いはずです。長谷寺と同じ観音様が御本尊の古寺です。