奈良古寺【飛鳥寺】

飛鳥寺の歴史

About History

飛鳥寺は、宗派は真言宗豊山派で、山号を「鳥形山(とりがたやま)」といいます。

飛鳥寺はどんな歴史を経たのか、簡単に見ていきましょう!

飛鳥寺は、蘇我馬子が推古天皇4年(596年)に創建した蘇我氏の氏寺で、日本で最初の本格的寺院となります。

※創建当時は現在の20倍の規模があったとされています

和銅3年(710年)、平城京遷都に伴って飛鳥寺も平城京内へ移転し、「元興寺」となります。しかし、移転前の寺も「本(もと)元興寺」としてそのまま存続し続けました。

その後、仁和3年(887年)と建久7年(1196年)の火災により伽藍のほとんどが焼失し荒廃していきますが、寛永9年(1632年)と文政9年(1826年)に再建されました。

寺名は「法興寺」「元興寺」「飛鳥寺」と複数ありましたが、かつて中金堂があったところに現在の本堂である安居院(あんごいん)が造られたため、現在は「安居院 (通称「飛鳥寺」)」と呼ばれています。

飛鳥寺の見どころ

Highlights

飛鳥寺の見どころを次の2つに厳選しました。

では、それぞれ詳しく見ていきますね!

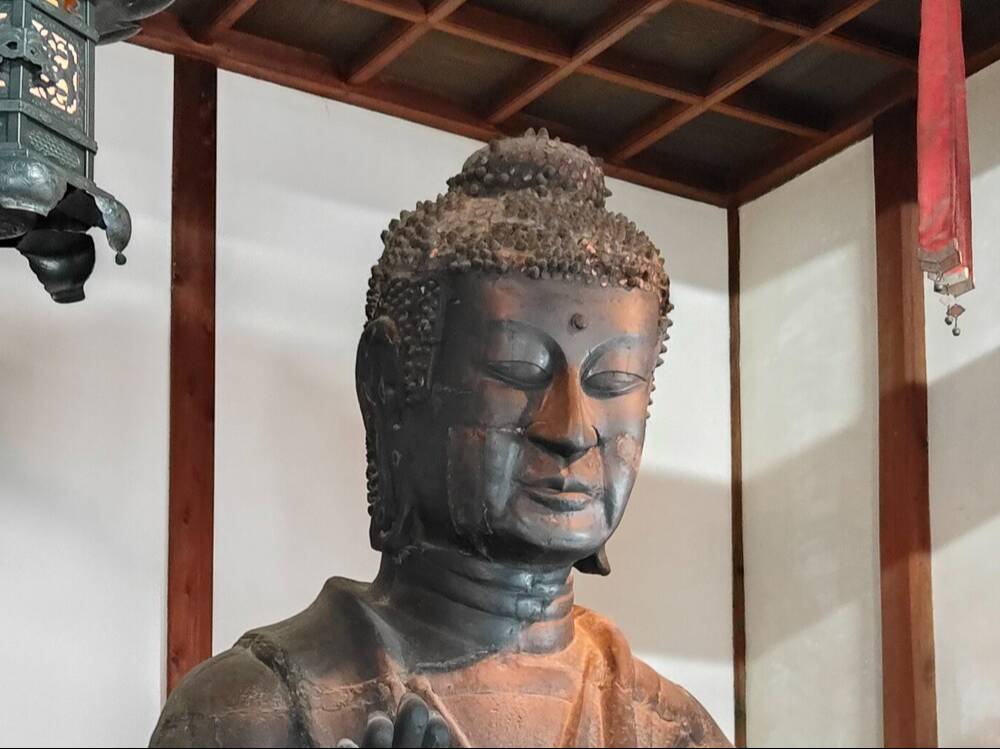

日本最古の仏像

『飛鳥大仏』

飛鳥寺といったらやはり「飛鳥大仏」ですね。日本最古の仏像といわれています。

下記の写真では小さく見えるかもしれませんが、座高約2.75mで実際に見ると大きく感じます。

東大寺大仏や鎌倉大仏に比べると小さいですが、坐像なら2.4m以上あると”大仏”と呼ばれます

※立像なら4.8m以上が大仏

作者は、日本における仏師のパイオニアとも言うべき「鞍作止利(くらつくりのとり)」。

この方は法隆寺金堂の御本尊である『釈迦三尊像』も作られています。

初期仏像にありがちな面長なところと、ちょっぴりオッサン顔になっているところが共通しています。

お寺のガイドさん曰く、この当時の仏像は左右対称になっているのが多いですが、こちらの飛鳥大仏は左右対称にはなっていないそうです。

ですので、右から見る顔と、左から見る顔が微妙に表情に違いがあるとのことです。

リズム芸人の「2700」よろしく、右顔・左顔交互に見てみましたが、私にはあまり違いがわかりませんでした…

強いて言うなら、右から見たら顔に絆創膏を貼っているみたいなのでヤンチャな感じくらい?

ちなみに、通常仏像は撮影不可のところが多いですが、こちらの飛鳥大仏は撮影OKです。

それは何度も火災に遭っているのに今まで残っているのはこの大仏さんに相当なパワーがあるはずなので、写真でも良いからぜひ色んな人に見てもらいたいからだとか。

ですので”撮り”放題です、鞍作”止利”だけに…(おもんない)。

残念ながら飛鳥大仏は日本最古の仏像でありながら国宝には指定されていません。

それは火災の影響でかなり補修されており、鞍作止利オリジナルの部分が少ないためです。

特に仏身(顔から下)は鎌倉時代以降に造り直されたとみられています。

ただ、最新の研究では、現在の仏身は火災で溶けたオリジナルの銅を再利用して造られている可能性が高いとみられ、今後国宝に指定される可能性もあるようです。

いまだ残る

「元祖お寺」の痕跡

冒頭でもお伝えした通り、飛鳥寺は日本最初の本格的寺院です。

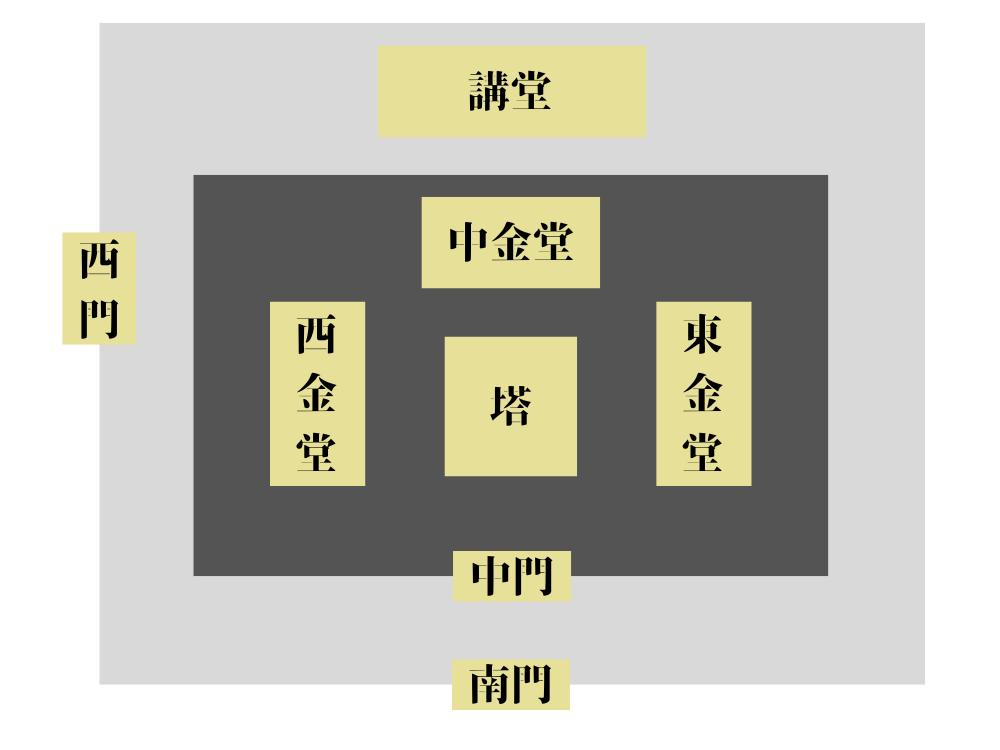

飛鳥寺建立当時の伽藍(建物の構成)は次のようになっていました。

残念ながら当時の建物は残っていませんが、痕跡は今なおいくつか残っています。

まずは中金堂。

中金堂があった場所には現在の本堂(安居院)が建っていますが、本堂の前に創建時の中金堂の礎石が残っています。

続いて「塔」。塔があった場所にも礎石が残っています。

この礎石は塔の心柱を支える礎石(心礎)だったようです。

ここから勾玉や金銀の延べ板など、貴重な品々が出土したとか

そして「西門」。現在の飛鳥寺の西の出入口を出るとあります。

創建当時の門ではこの西門が一番大きかったそうです。

このように今なお創建時の痕跡を見つけることができますので、歴史好きにはたまりません。

ちなみに、講堂の礎石も残っていますが、こちらは現在飛鳥寺の北にある来迎寺の境内にあります

そんなことってある!?

蘇我入鹿首塚

飛鳥寺は蘇我馬子が創建したお寺ですが、蘇我氏と言ったらやはり大化の改新へとつながる「乙巳(いっし)の変」。

蘇我蝦夷と入鹿親子が専横を極めたため、中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)によって飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)で暗殺されるという事件です。

飛鳥寺の西には蘇我入鹿の首塚があります。

なんと、蘇我入鹿の切った首がここまで飛んできたとか!うそぉ〜

蘇我蝦夷・入鹿親子は悪人として見られることが多いですが、蘇我入鹿首塚を見る限り、丁重に供養されているように感じました。

蘇我入鹿首塚へは飛鳥寺の境内から行けるようになっていますので(徒歩1分ほど)、ぜひこちらもご覧いただけたらと思います。

ぐるっと飛鳥寺

Around Asukadera

飛鳥寺の境内で気になったものを取り上げます。

境内をゆっくり一回りした場合の所要時間は25分くらいです

標石

山門にある「飛鳥大佛」と書かれた標石です。こちらは寛政4年(1792年)に建立されたもので、礎石は旧飛鳥寺(法興寺)時代のものです。

本堂

現在の本堂(安居院)は、文政9年(1826年)に建てられました。見どころでもお伝えしたように、本堂前に中金堂の礎石が残っています。

中庭

本堂の中庭には、南北朝時代の石塔・室町時代の宝篋(ほうきょう)印塔・江戸時代の道標があります。

思惟殿

本堂に向かって左側にあります。こちらは新西国三十三箇所第9番の札所になっていて、御本尊は『聖観世音菩薩』様です。

鐘楼

延享2年(1745年)に建立されたものです。同年に梵鐘も造られましたが太平洋戦争時に供出し、戦後新たに造り直されたそうです。

石仏

右から弘法大師、観世音菩薩、大聖不動明王の石仏です。手前に置かれているひしゃくで水をかけると願い事が叶うそうです。石仏によって叶う内容が異なります。

ポスト

飛鳥寺境内にある昔懐かしいレトロなポストです。境内に入るだけなら無料なので、自由に郵便を出すことができます。拝観した記念に自分宛に出してみてはいかがでしょうか?

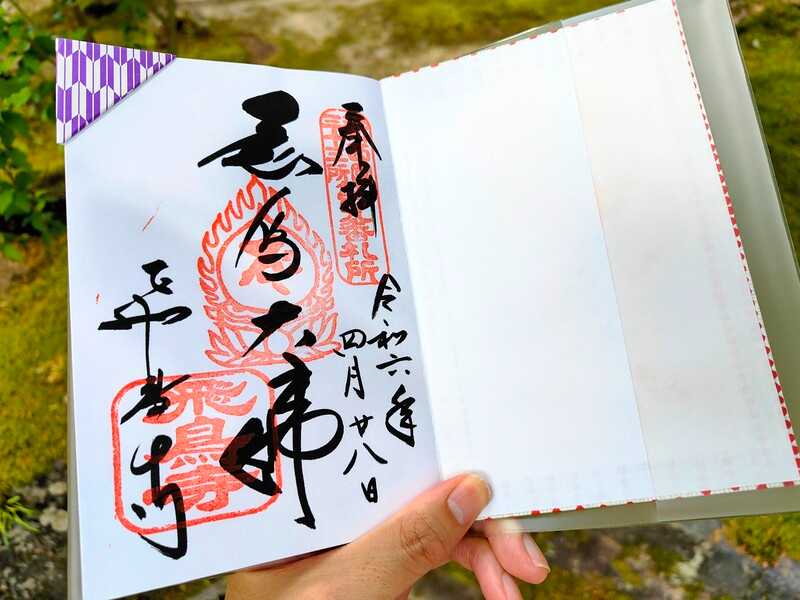

御朱印

飛鳥寺の御朱印です。御本尊である「飛鳥大佛」と書いていただけます。御朱印は拝観受付のところで書いていただけます。拝観前に御朱印帳をお渡ししておくことをおすすめします。

アクセスと拝観情報

Access & Information

飛鳥寺へは最寄りのバス停まで奈良交通バスを利用していくのがおすすめです。

バス停「飛鳥大仏」を降りるとすぐ前に飛鳥寺があります。

バスは近鉄「橿原神宮前」駅と「飛鳥」駅から出ています。

乗車時間は橿原神宮前からですと約14分、飛鳥駅からですと約23分です。

⇒橿原神宮前駅から「飛鳥大仏」への時刻表

⇒飛鳥駅から「飛鳥大仏」への時刻表

| 拝観時間 | 9:00~17:30 (10月~3月は17:00まで) ※受付は閉門15分前まで |

| 拝観料 | 大人:350円 中学生・高校生:250円 小学生:200円 ※団体割引あり (30名以上) ※身障者割引あり |

| 所在地 | 奈良県高市郡明日香村飛鳥682 |

| TEL | 0744-54-2126 |

| ホームページ | なし |

| その他 | 有料駐車場有 |

ちょっとそこまで

Neighborhood

飛鳥寺の周辺にある観光スポットやおすすめのスポットをご紹介します。

お時間があればぜひ一緒に行ってみてください

飛鳥坐神社

「あすかにいますじんじゃ」と読みます。飛鳥寺の北東にある神社で、徒歩3分ほどで行けます。毎年2月に行われる奇祭「おんだ祭」で有名です。子宝や縁結びなどの御利益がある神社として知られています。

甘樫丘(あまかしのおか)

飛鳥寺の西にある標高148mの丘です。かつてここには蘇我蝦夷・入鹿親子の邸宅があったといわれています。頂上からは明日香村や橿原市が一望でき、大和三山(耳成山・畝傍山・天香久山)も見ることができます。

奈良県立万葉文化館

飛鳥寺から南東へ5分ほど歩いたところにあります(万葉文化館の北西にある出入口から入ると早いです)。元号「令和」の出典である日本最古の歌集『万葉集』をテーマとした文化館で、入館自体は無料です(展覧会は有料)。

岡寺

飛鳥寺から南東へ約26分歩くと着きます。「岡寺前」のバス停までバスで行くともう少し早く着きます(「飛鳥大仏」バス停から直通で行けます)。「日本最初の厄除け霊場」と言われ、厄除け祈願で有名なお寺です。

⇒岡寺についてはこちらをご覧ください

飛鳥寺周辺地図

以上、飛鳥寺についてでした!

こちらのページが拝観のご参考になりましたら幸いです^^

関連記事

Related Articles

ならまち(奈良市)にある「元興寺」は、飛鳥寺が平城遷都に伴って移転したお寺です。飛鳥寺時代の瓦が今でも使われています。

飛鳥寺と同じ真言宗豊山派で、長谷寺が総本山になります。一年中お花が楽しめる「花の御寺(みてら)」として有名です。

飛鳥寺と同じ明日香村にあり、真言宗豊山派のお寺です。「日本最初の厄除け霊場」と言われ、厄除け祈願で有名です。

「大仏」といったら東大寺の大仏(盧舎那仏)も外せません。大仏以外にも二月堂や法華堂など見どころがたくさんあります。